| 開港 /兵庫津 /横浜 /元町 /外国人 |

幕府は強引に横浜に開港

神戸は1868年に開港していますが、横浜はそれよりも9年早い1859年に開港しています。そのころは、衰えたとはいえ、幕府にはまだ余力が残っていましたから、突貫工事ながら開港場は整備されました。しかし、幕末・戊辰戦争の最中に開港した神戸では、居留地の整備が間に合わず、雑居が緩やかに認められたという違いがあります。

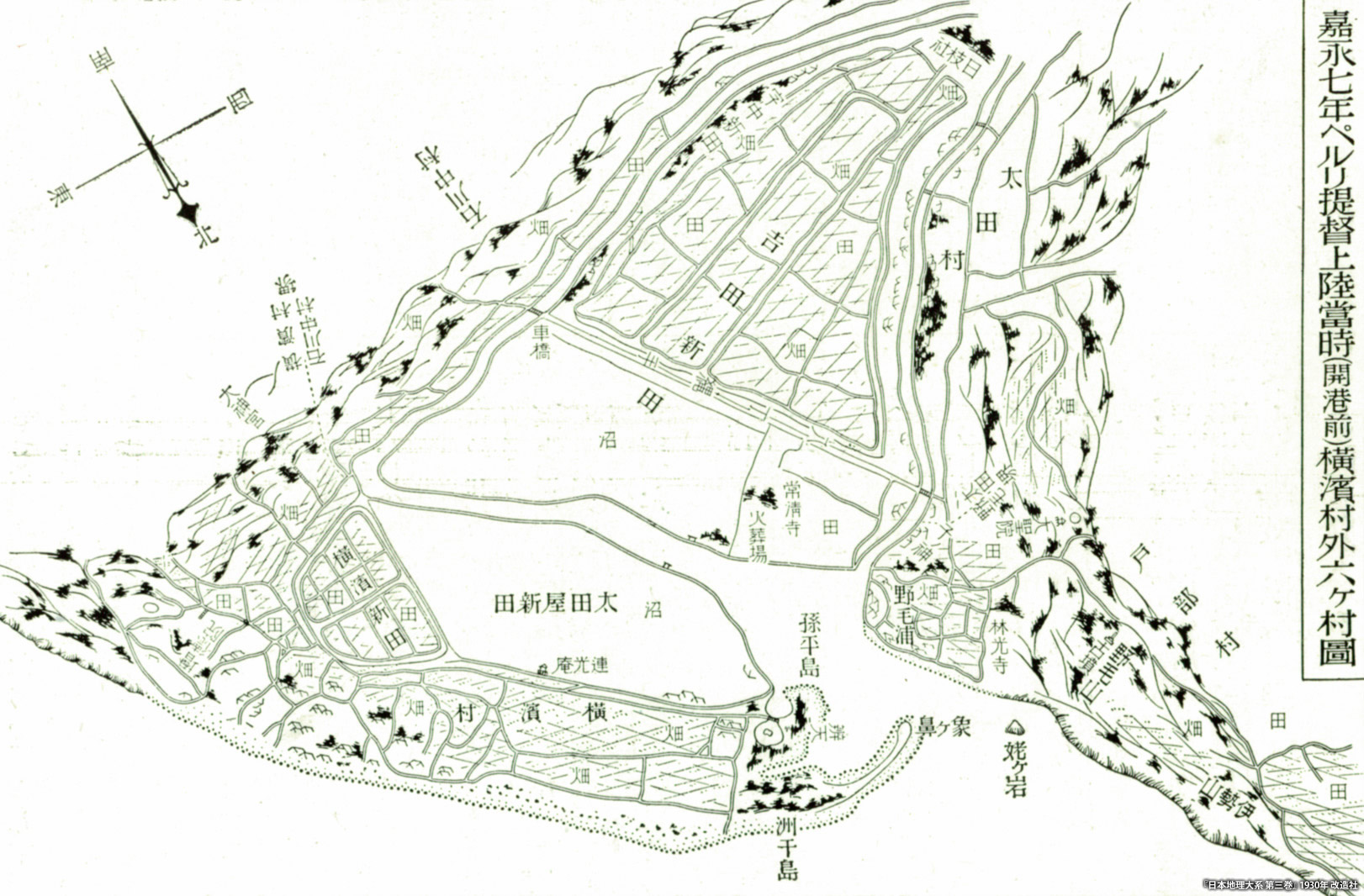

1854年に米国のぺリー提督が上陸し、日米和親条約が結ばれた当時の横浜村の様子は次のようになっていました(江戸期までの横浜・神奈川 〜 横浜)。海辺沿いに畑と集落があり、その奥に川を挟んで新田や沼地が広がっています。なお、この絵図は南南西が上になっています。また、地形はかなりデフォルメされています。

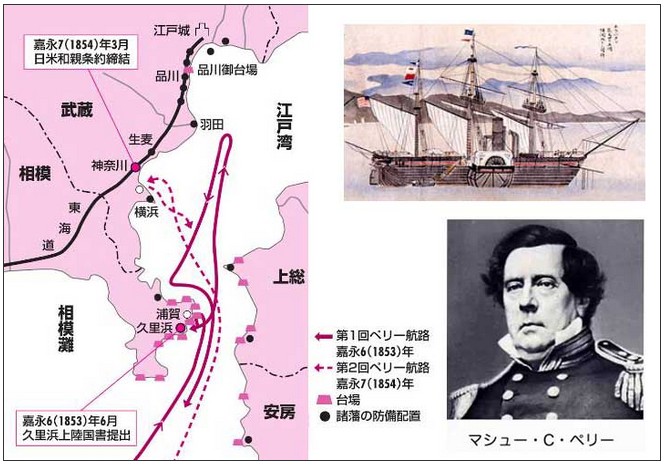

ペリーは1853年に浦賀の久里浜に上陸し国書を提出し、1854年には横浜に上陸し、日米和親条約を結び、函館と下田を開港させています(黒船来航と開国(2))。その後、米国総領事ハリスとの間で、交渉が続き、1858年に日米通商条約が結ばれ、1859年に横浜が開港します。条約では神奈川に開港することになっていましたが、横浜も神奈川に含まれるとして、幕府は強引に横浜に開港してしまいます。

横浜村には半漁半農の住民およそ101戸が居住していましたが、1860年、強制的に東側の谷戸坂、汐汲坂など、山手の丘すそ(現、元町一帯)に移住を命ぜられました。幕府は、村民の移住地と、開港場となった旧横浜村との間を、居留外国人保護のために、掘割で遮断しました。この結果、開港場(関内)は、海岸、川と堀で囲まれた出島のようになりました。入り口となる橋のわきには、関門を置き、尊攘派浪士の襲撃に備えました。1964年になると、旧横浜村住人の移住先の街並みができ上り、「もともとここは横浜村だ」といったニュァンスからか、元村のほか本村、あるいは元村町、と呼ばれるようになりました(横浜・中区史/第六章 元町・石川地区)。

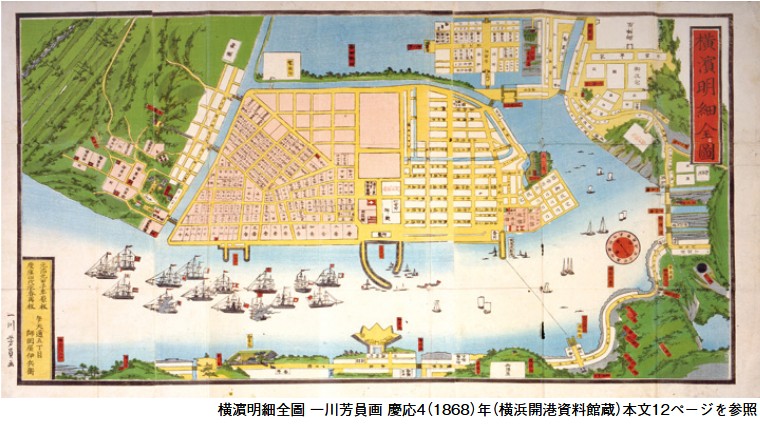

1868年の横浜は次のようになっています(横浜の地図)。中央の、海岸や川で囲まれた部分が関内で、ピンクの部分が外国人居留地で、クリーム色の部分が日本人街です。関内の左側の掘割を渡った所にある細長い集落が元村(本村)です。1862年の生麦事件以降、山手には外国の軍隊が駐屯するようになります。さらに各国の領事館も次々建設されました(横浜・中区史/第三章 山手・山下地区)。なお、この絵図も南南西が上になっています。また、地形はかなりデフォルメされています。

元町には外国人相手の商店

1897年の横浜は次のようになっています(横浜居留地Q&A)。外国軍隊が撤収し、山手全体に外国人の住居が広がっています。元村(元町)地区は、外国人の商社(山下居留地)と居住地(山手居留地)とを結ぶ中間にあり、外国人相手に日常生活品などを商う商店が並ぶようになりました。さらに、開港場で財をなそうと移り住んできた職人が西洋家具を作ったり、外国人の家屋の修理を請け負ったりするようになりました(横浜・中区史/第六章 元町・石川地区)。関内は、東側(薄緑の部分)は外国人居留地、西側(黄色の部分)は日本人街と定められました。日本人街には、本町、海辺通、北仲通、南仲通、弁天通の五筋の町が置かれ、近在の神奈川、保土ケ谷はじめ、駿府などの商人が集団で居住しました。さらに、江戸最大の商人、三井は幕府から出店を命ぜられ、商業、金融を管理する使命を持たされました(横浜・中区史/第二章 関内地区)。なお、関内の公園には、現在は横浜スタジアムが開設されています。

居留地内に華僑地域

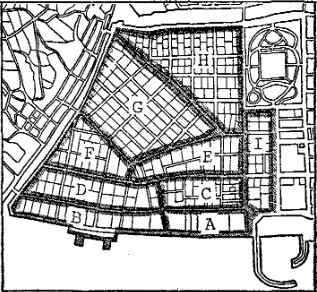

1885年の山下居留地の土地利用は次のようになっています(外国人居留地の構造)。それぞれの地区の内容は、次のとおりです。

A.大型商社地区、B.中枢的商社・金融地区、C.商社・小売業地区、D.商社(情報・金融卓越)地区、E.公的機能・情報機能地区、F.混合地区、G.混合地区(華僑区)、H.商社・倉庫地区、I.公的機能地区

なお、この図は南が上になっています。

G地区は横浜新田だった区域です。中国人は非条約国人でしたが、特殊な技能を持っているために、とくに居住を許されていました。1871年の日清修好条規締結により、条約国人となり、1873年にはこの地区に中華会館が設けられ、関帝廟を中核として華僑の結束が強化されるようになりました。F地区は商社地域から華僑の地域への漸移地帯です。

かつての居留地一帯は、現在次のようになっています(横浜山手西洋館>横浜山手西洋館MAP)。G地区は横浜中華街となり、山手では7つの西洋館が保存公開され、ともに観光名所となっています。

関外地区に歓楽街

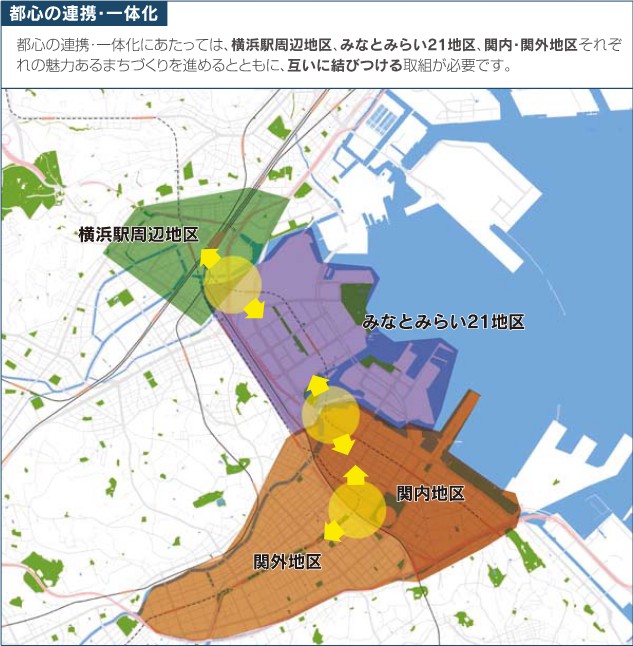

現在の横浜の都心は、関内・関外・横浜駅周辺・みなとみらい21の4地区で構成されています(関内・関外地区活性化推進計画 - 横浜市)。

関内は開港以来の業務・商業中心地でした。関外地区は伊勢佐木町を中心に、遊郭、芝居小屋、勧工場(百貨店の前身)などの並ぶ歓楽街として発展し、大正・昭和に入ると、映画館が次々開館し、百貨店も開店して全盛期を迎えます。戦災からも復興して繁栄を取り戻しますが、映画産業の斜陽化に伴い、伊勢佐木町周辺の映画館も次々閉館して行きます(横浜にかつてあった伊勢佐木町・馬車道の映画館の歴史とは?〜戦前編〜、〜戦後編〜)。また、百貨店は横浜駅周辺に集中するようになり、売り上げの減少した横浜松坂屋は、2008年に閉店しました(「横浜松坂屋」が10月26日に閉店・解体へ!?どうなる横浜歴史的建造物、どうする伊勢佐木)。

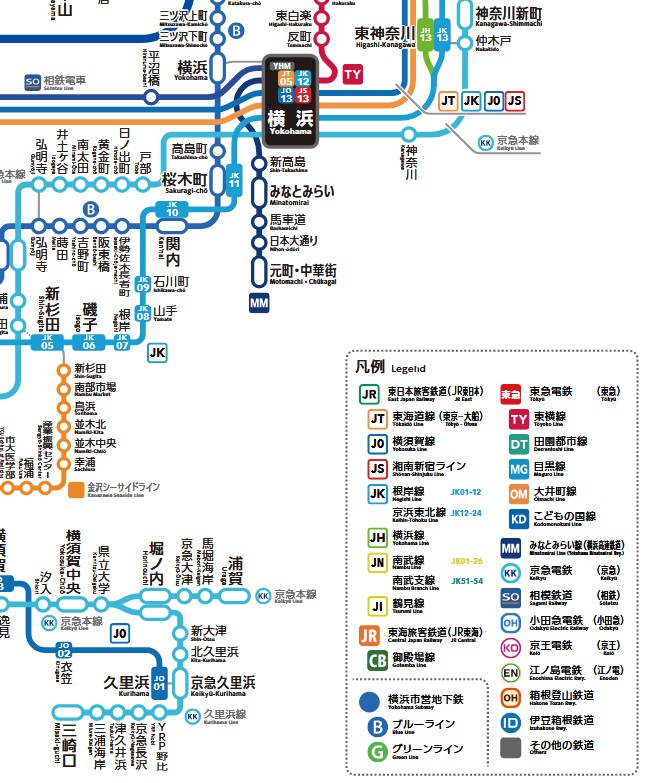

横浜駅は、JR、各私鉄、地下鉄の集中する巨大ターミナルとなっています(神奈川県鉄道路線図)。2004年に、みなとみらい線が開通して、元町・中華街へのアクセスが良くなりました。

最盛期だった昭和30年代の横浜市電の運転系統図は次のようになっていました(横浜市営交通100周年 - 廃止から約50年、横浜市電の記憶をたどる)。関内と関外の間を通る、横浜駅前ー本牧1丁目がメインストリートになっていました。市電は1972年に全路線が廃止となっています。

横浜駅周辺には、大型商業施設が集中しています。

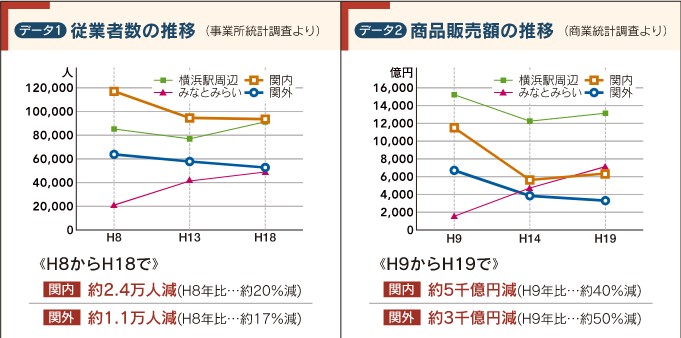

都心の4地区のうち、関内と関外は、従業者数と商品販売額がともに減少しています(関内・関外地区活性化推進計画 - 横浜市)。

かつて、神戸は日本一の貿易港だった

横浜市と神戸市の各種データを比較すると、次のようになります。人口は、【全国の市区町村】人口ランキング・面積ランキング・人口密度ランキングによりました。

| 横浜 | 神戸 | |

| 開港 | 1859/横浜村 | 1868/神戸村 |

| 外国人居留地 | 関内東側 | 神戸村 |

| 日本人商業地 | 関内西側 | 海手側雑居地・栄町通り |

| 外国人向け商店街 | 元町 | 海手側雑居地・元町通り |

| 外国人居住地 | 山手居留地 | 山手側雑居地 |

| 歓楽街 | 関外 | 新開地 |

| 駅 | 桜木町駅 | 神戸駅 |

| 旧市街地 | 神奈川宿 | 兵庫津 |

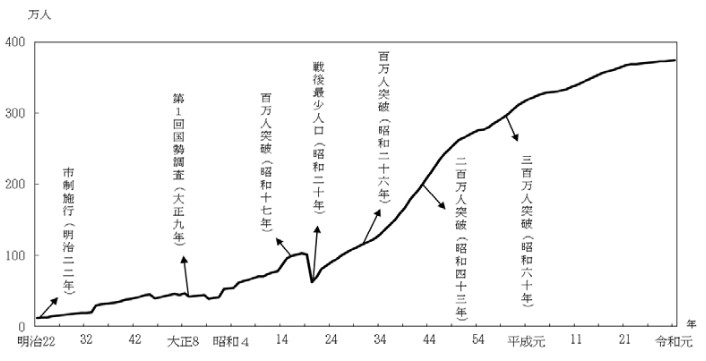

| 人口 | 3,775,352 | 1,517,073 |

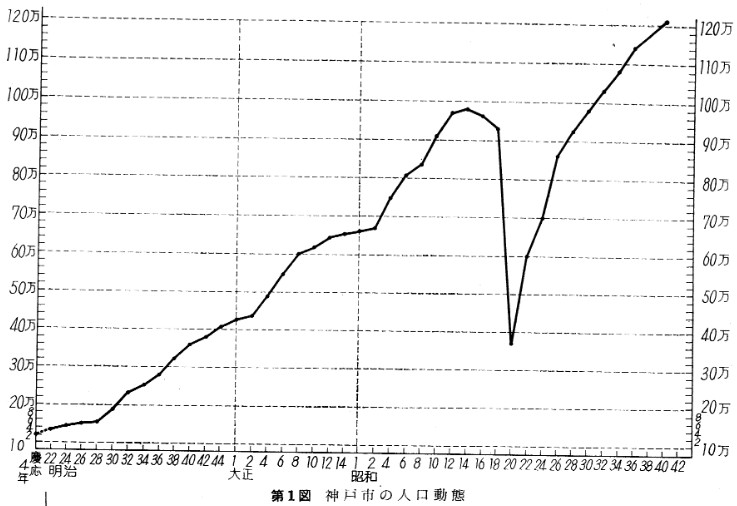

神戸市も高度成長以降、人口が急増しました(神戸市における人口の集中と拡散 - 関西学院大学)。しかし、それ以後はあまり増えていません。

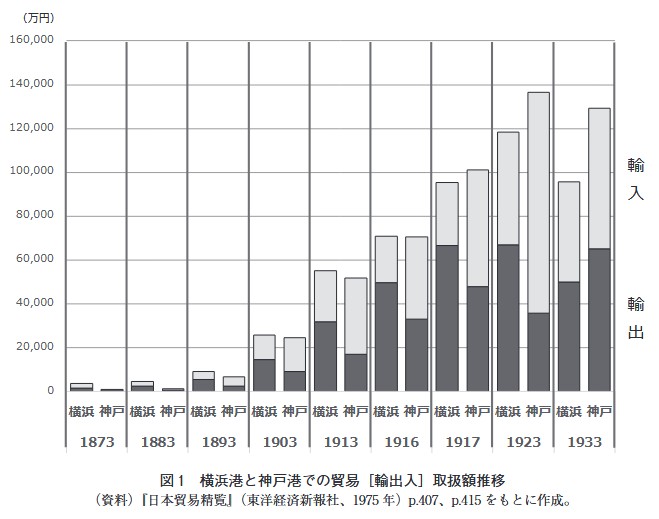

かつては、神戸は日本一の貿易港でした(日本一の貿易港神戸が産んだ日本一)。

神戸港の総貿易額は、2020年は5位でした( 港湾別貿易額ランキング(2020年))。