| 開港 /兵庫津 /横浜 /元町 /外国人 |

幕末の動乱の最中の開港

神戸開港150年のあゆみの年表を参考に、神戸開港の経緯をまとめると次のようになります。なお、年表では鳥羽・伏見の戦いに触れていないので、そのデータを追加しました。年月日は上が新暦で下が旧暦です。

| 1867/6/26 慶応3/5/24 |

兵庫の開港について、勅許が決定。慶応3年6月6日、幕府は慶応3年12月7日より兵庫開港と江戸・大坂開市を布告 |

| 1867/9月 慶応3/8月 |

幕府は神戸村庄屋生島四郎太夫の請け負いで、居留地建設とともに兵庫運上所(税関)の建設に着手。また、運上所前に外国貨物の陸揚及び船積のための波止場築造にも着手 |

| 1867/11/9 慶応3/10/14 |

第15代将軍徳川慶喜は、大政奉還を上奏。(15日勅許) |

| 1868/1/1 慶応3/12/7 |

「兵庫」の名のもとに開港。開港式典は、完成したばかりの和洋折衷で窓はガラス張りの兵庫運上所(現在の阪神高速道路京橋ランプ北側付近)で行われた。各国領事館には国旗が掲揚され、正午に開港を記念して神戸沖に集まった艦船から21発の祝砲(王礼砲)が4回にわたって放たれた |

| 1868/1/3 慶応3/12/9 |

王政復古。(幕府廃絶、新政府誕生) |

| 1868/1/27 慶応4/1/3 |

幕兵、会津・桑名両藩兵らが、薩摩・長州両藩兵らと鳥羽・伏見で衝突。幕府軍は1日で退却 |

| 1868/1/30 慶応4/1/6 |

鳥羽・伏見の戦いが終了し、慶喜は海路、江戸へ逃れる。柴田兵庫奉行が部下一同とともに、慶応4年1月8日午後に汽船「大坂丸」を1日500ドルで雇い入れて、江戸へ逃れたために、兵庫運上所はわずか1か月で事実上の閉鎖となる |

| 1868/12/14 明治元/11/1 |

神戸村、二ツ茶屋村、走水村の3村を合併し神戸町とする。この年、神戸町の人口は推定3,619人で、兵庫と合わせて推定23,712人 |

ところが、1868年1月27日、鳥羽・伏見の戦いが始まり、幕府軍は敗退し将軍徳川慶喜は、海路、江戸へ逃れ、それを知った兵庫奉行も江戸へ逃れたため、神戸港の管理は新政府に移ります。

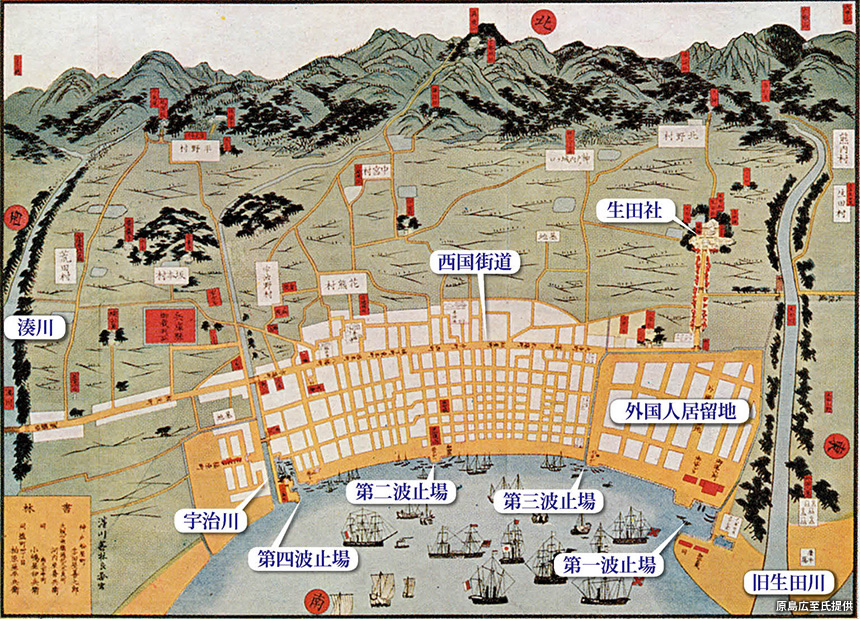

居留地の建設は開港には間に合わず

1868年の居留地周辺は次の地図(古地図・鳥瞰図に見る開港当初・昭和初期の神戸)のようになっています。「当時の神戸外国人居留地は、東西に約500m、南北に約500mの狭い地域でした。東はIkuta River(現在のフラワーロード)、西は鯉川(Koikawa Street)、北は旧西国街道、南は海岸」(旧居留地の歴史)ということです。地図の右下の太い道路が交差している区域が居留地で、その西側の細かく区割りされている区域は、神戸村、二ツ茶屋村、走水村の集落です。しかし、居留地の建設は開港には間に合わず、1868年9月から1873年まで4回の競売により、永代借地権が売却され、商館の建設が始まりました。したがって、地図の外国人居留地は、区割りが決まっていただけと思われます。