| 開港 /兵庫津 /横浜 /元町 /外国人 |

中国人が外国人の6割

明治前期の神戸においては、次のように中国人が外国人の6割を占めていました(明治前期における神戸華僑への視線)。

短期間の領事裁判権

幕末の開港時、中国人は無条約国人だったので、外国商社の買弁や使用人という形で入国し、使用人としてなら居留地での居住も可能でした。

日本における中国人の法律的地位を参考に、開港以降の、神戸における中国人(清国人)の法的地位の変遷をまとめると次のようになります。

| 1868/3/26 | 雑居地を設定、雑居地での借家を認める |

| 1869年末 | 清国人取締規則を発令、名籍に登録し名牌を所持 |

| 1871/7/29 | 日清修好条規が成立、互いに領事裁判権を認める。ただし、清国は領事を派遣せず |

| 1874年 | 台湾事件 |

| 1875年 | 江華島事件 |

| 1877年 | 理事処(領事館)設置 |

| 1894/8/1 | 日清戦争により日清修好条規は消滅、清国人は県知事の保護下に置かれる |

| 1895/7/21 | 日清通商航海条約により、日本のみが領事裁判権をもつ |

| 1899年7月 | 条約改正により、欧米各国人には領事裁判権が撤廃される一方で、内地雑居が認められる |

| 1899/7/27 | 勅令により、慣例上、清国人に内地雑居を認める |

そして、清国人取締規則によって、清国人に名籍への登録と名牌の所持を義務付けます。1871年に、日清修好条規が成立し、日清両国は互いに領事裁判権を認めますが、清国が領事を派遣しなかったため、清国人取締規則が引き続き適用されました。

1877年になって、理事処(領事館)が設置されたため、清国人に領事裁判権が適用されるようになりましたが、1894年に日清戦争が始まったため日清修好条規は消滅し、清国人は県知事の保護下に置かれます。したがって、実質的に清国人に領事裁判権が適用されたのは、17年間という短期間だったことになります。

1895年に成立した日清通商航海条約は、日本のみが領事裁判権を持つという不平等条約でした。

1899年7月、欧米各国との不平等条約が改正され、領事裁判権が撤廃されます。一方、居留地が返還されたため、居留地内(神戸では雑居地も含む)にしか居住できないという制限はなくなり、内地雑居が認められるようになります。

1895年の日清通商航海条約では、清国人には内地雑居は認められていませんでしたが、1899年7月27日の勅令により、慣例上の措置として、清国人にも内地雑居が認められるようになりました。

関東大震災により横浜から多くが移住

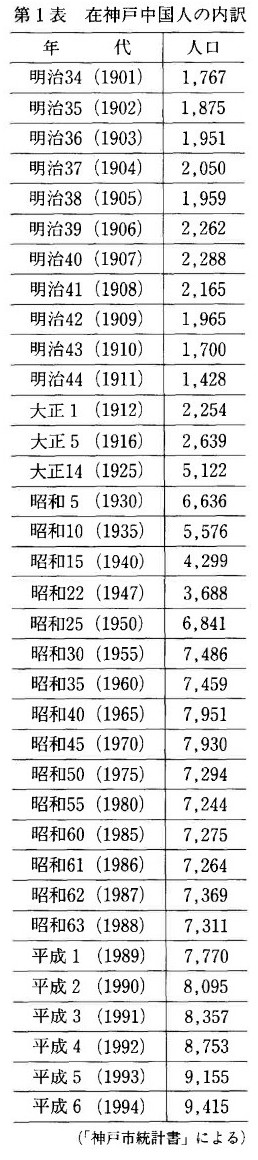

1901年以降、神戸市の中国人の人口は次のように推移しています(神戸南京町の形成と変容、表を一部加工)。大正末に人口が急増していますが、その理由としては「大正12年の関東大震災により横浜から神戸に多くの中国人が移住したことがあげられる」ということです。

近年、神戸市の中国人の人口は増加傾向にありますが、中央区の中国人の人口は、次のように戦前からほとんど変わっていません。

1895年度の永住中国人の多い府県は次のようになっています。戦前から、神戸市、特に中央区で中国人が多かったことと関係があるのかもしれません。

技能実習生が急増

2020年12月末現在の、兵庫県内の市区町村の外国人の数は次のようになっています(県内在留外国人数 - 兵庫県)。県下では、韓国人に次いで、ベトナム人が多くなり、中国人を上回っています。

最近、ベトナムからの技能実習生が急増していますから(技能実習生はどこの国から来ているの?)、それを反映していると思われます。

労務動員で倍増

1939年から1945年にかけて、朝鮮半島から労務と軍務合わせて120万人近くが日本に動員されたといわれています(韓国徴用工裁判とは何か)。在日韓国人・朝鮮人の人数は次のグラフ(図録▽在日韓国・朝鮮人人数の長期推移)のように推移したとされていますから、動員により倍以上に急増したことになります。終戦後は多くの人が帰国しましたが、朝鮮戦争(1950〜1953年)などの影響もあって、3割弱の人が日本に留まりました。

労務動員のあった企業について、次のような調査報告があります(神戸港と兵庫県内の強制連行)。

朝鮮人強制連行―その概念と史料から見た実態をめぐって―

総力戦体制期の朝鮮半島に関する一考察

戦後日朝関係の初期形成過程の分析