| 開港 /兵庫津 /横浜 /元町 /外国人 |

二つの扇

1930年に描かれた鳥瞰図(古地図・鳥瞰図に見る開港当初・昭和初期の神戸)によると、新港第1〜4突堤(鳥瞰図右下の4本の櫛型の突堤)、メリケン波止場(新港第1突堤の左上)、川崎重工神戸工場(神戸駅の南)などが造成されています。神戸港の基礎的な港湾施設はこのころには出来上がったいたことになります。赤線は路面電車の線路で、市内の主要な交通機関でした。黒線は国鉄線路で高架になっています。海岸線を走っている黒線は、貨物線の線路で、分岐して突堤の先まで到達しています。ところで、この図では、KOBE HARBOUR のほかに、HYOGO HARBOUR という表記もありますから、神戸港と兵庫港は区別されていたようです。

神戸市の公式サイトには、次のような市章が掲載されています。

この市章が制定されたのは1907(明治40)年のことで、「神戸」の歴史的仮名遣いである「カウベ」の「カ」の字を表したことに加え、「兵庫港」が昔「扇港」と呼ばれていたことから、『二つの扇』(「兵庫港」と「神戸港」)が交差したデザインとした、ということです(国際貿易港「神戸港」の開港)。つまり、兵庫港は神戸港と対等の地位にあったようです。

兵庫は神戸の6倍

開港当時の神戸町(神戸村、二ツ茶屋村、走水村の3村が合併)の人口は推定3,619人で、兵庫と合わせて推定23,712人だったということですから(神戸開港150年のあゆみ)、兵庫は神戸の6倍ほどの大きさだったことになります。明治2年の兵庫津の地図(明治二年兵庫津細見全圖)では外国人居留地(右下隅)は浜辺しか描かれていません。

起源は奈良時代に遡る

兵庫港はかつて兵庫津(ひょうごのつ)と呼ばれ、起源は奈良時代の大輪田泊(おおわだのとまり)に遡るといわれています。一方、神戸港は幕末・明治に築造された新しい港です。

平清盛は、埋め立てにより経ヶ島を築造するなど大輪田泊を整備し日宋貿易の拠点としました。江戸時代には、兵庫津は北前船の発着港として発展し、人口2万人を超えるほどになりました。江戸後期の蝦夷地開発で知られる高田屋嘉兵衛は兵庫津の船持船頭です(兵庫津日本遺産の会)。なお、兵庫県立兵庫津ミュージアムの「初代県庁館」が2021年11月3日に開館し、「ひょうごはじまり館」も2022年度下期に開館する予定です。

天井川によって分断

戦前の神戸では、基礎的な港湾施設が整備されていましたが、明治末には、湊川の付け替えという大規模な都市改造工事も行われました。

開港以来の神戸は、古い歴史のある兵庫港と新興の神戸港を中心に発展しましたが、2つの地区は湊川という天井川によって分断され、通行の妨げとなっていました。また、湊川の運ぶ土砂により港が埋まってしまうという問題もありました、さらに洪水被害もたびたび発生していました。

そこで次の図(湊川隧道の保存について)のように、湊川を西側に迂回させ付け替えることになりました。工事は、1897年に起工し、1901年に竣工しました(湊川流路の変遷)。

歓楽街・新開地の誕生

河川としての役割はなくなった旧湊川は埋め立てられましたが、中流部分は堤防ごと削り取られ平地となりました。次の図(湊川隧道の保存について )の緑の部分は堤防の高さまで埋め立てられ、赤の部分は平地の高さまで削り取られました。

緑の部分は台地として残り、遊園地となり、現在は公園となっています。平地となった部分は、映画館、芝居小屋が立ち並ぶ歓楽街・新開地となりました(東の浅草・西の新開地)。 しかし、現在ではすっかり様変わりしています(新開地ファン)。公園の東側は南北に細く伸びた食料品市場になっています(神戸新鮮市場)。

旧湊川は古湊川から付け替え

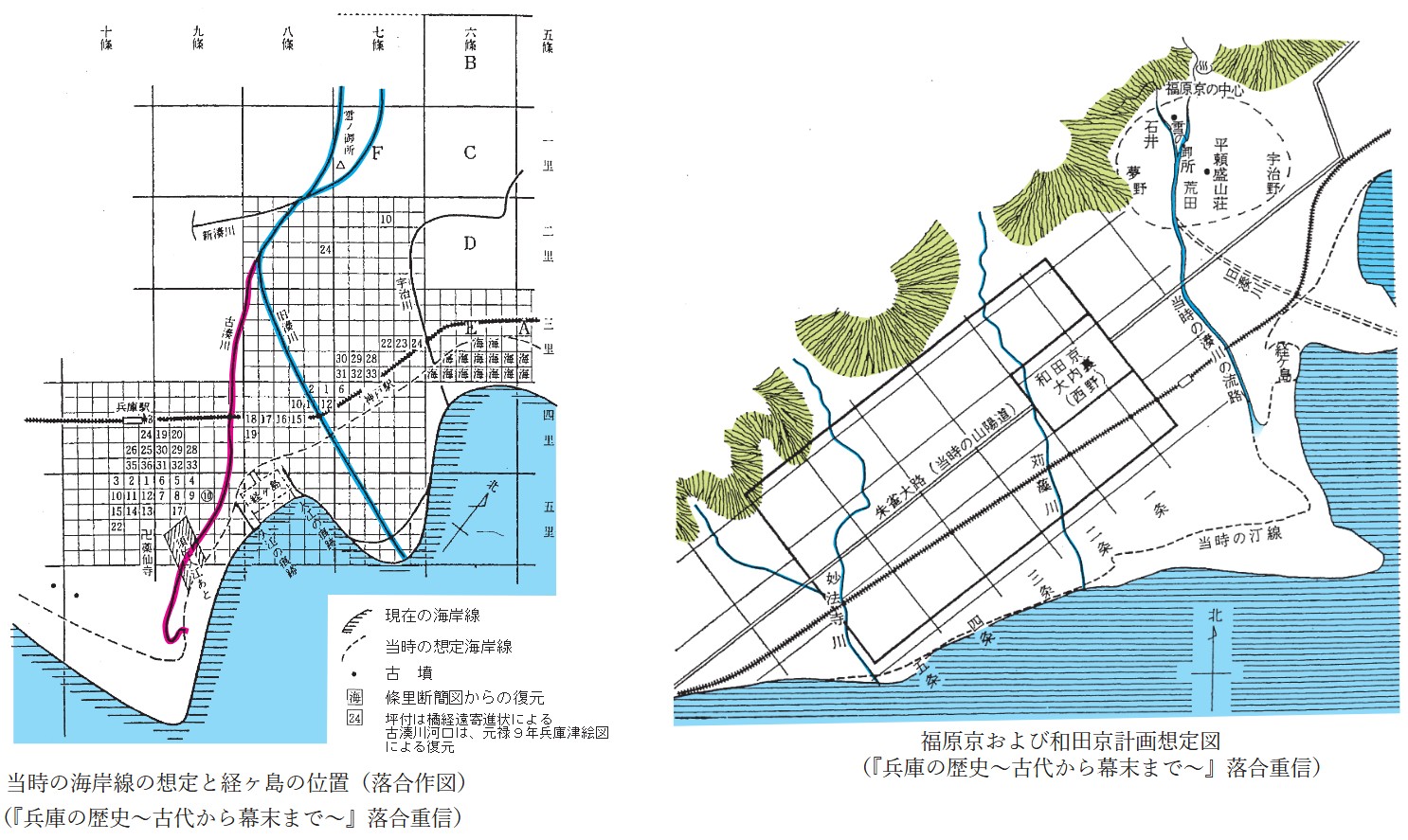

ところで、次の左図(湊川隧道の保存について)にあるように、旧湊川(青線)は古湊川(赤線)から付け替えられたということです。ただし、いつ、誰によって付替えられたかは今でも不明で、古湊川の流路についても諸説あるようです。清盛のころの海岸線は現在よりかなり手前で、兵庫湾と神戸湾は分離されていなかったようです。とすると、一ノ谷の戦い(1184年3月20日)や湊川の戦い(1336年7月4日)があったころの地形は、現在とはだいぶ異なっていたことになります。

新しい出洲に川崎造船所開設

1885年の測量図と、1696年の絵図の海岸線を重ね合わせると次の図(湊川隧道の保存について)のようになります。旧湊川の河口の出洲は、190年間で倍増したことになります。

開港まもない1881年、この出洲に開設されたのが、川崎造船所(現川崎重工神戸工場)です。図(「神戸港景観 3題 - 川崎重工、三菱重工、神戸製鋼」 >景観で見る神戸港と川崎重工)にあるように、敷地は湊川を挟んで、中央区東川崎町と兵庫区東出町にまたがっていましたが、湊川が埋め立てられ、現在はつながっています。

川崎重工は神戸の企業

次の説明にあるように、 川崎重工の社名は創業者の名前に由来します。神奈川県川崎市とは無関係です。神戸を拠点とする造船・車両製造会社です。兵庫工場は兵庫運河(1896年に着工、1899年12月完成、兵庫運河の今昔物語)沿いにあります。葺合工場(神戸市中央区)は川崎製鉄として分離し、その後日本鋼管(NKK)と統合し現在はJFEスチールとなっています。葺合工場跡地はHAT神戸・脇の浜(UR、市営、県営の高層集合住宅地)となっています。 東部新都心計画 東部新都心(HAT神戸)計画は - 兵庫県、阪神・淡路大震災 神戸復興誌、第15節 HAT神戸(東部新都心)

神戸三菱造船所から次々新規事業

1905年には、神戸三菱造船所(三菱重工神戸造船所)が神戸市兵庫区和田崎町に開設されました。神戸造船所は、三菱重工では長崎造船所に次いで古い事業所です。神戸造船所では、新たな事業が次々と生まれ、「17(大正6)年に自動車を試作し、のちの三菱自動車に。1919年(大正6)に分離した電機製作所は三菱電機の前身に当たる。」ということです(船事業撤退表明から10年 三菱重工神戸、原発、航空拠点に)。

川崎重工神戸工場と三菱重工神戸造船所は、開港以降の神戸が工業都市として発展する原動力となりました。現在でも、兵庫区は神戸の中でも製造業従業者の多い地域です(神戸市各区における産業大分類別従業者数構成比(H24年))。

川崎重工神戸工場は旧湊川の河口の出洲に開設され、三菱重工神戸造船所は、古湊川の河口の出洲に開設されています。いずれも、湊川の運んだ土砂による埋立地に立地しています。「山、海へ行く」という手法はその延長上にあるともいえそうです。

造船事業を縮小、撤退

ところで、川崎重工は造船事業を縮小し、神戸工場は液化水素運搬船などに建造を絞り、潜水艦建造に軸足を移しています(川重、造船事業を縮小?神戸は潜水艦シフト、坂出に国内商船集約)。一方、三菱重工業も2010年、神戸造船所での商船の建造から撤退しています(商船事業撤退表明から10年 三菱重工神戸、原発、航空拠点に)。

三菱重工と川崎重工は、造船会社としては国内で4番手と5番手です(「苦境に立つ日本造船業界の今を読む」前編)。なお、三菱重工は船舶・海洋事業部を子会社にしています(船舶事業を再編し、三菱造船と三菱重工海洋鉄構の2社を設立)。

造船重機業界では断トツの1、2位

一方、造船重機業界のランキングを見ると、三菱重工と川崎重工は、断トツの1、2位です(造船重機業界の動向・ランキング・シェア等を研究-業界動向サーチ)。

いずれも多角的事業展開

三菱重工の事業部門別の売上高の比率は次のようになっています(【業界研究:重工メーカー】三菱重工業・川崎重工業・IHIの事業や年収を徹底比較!)。

製品情報を見ると、「パワー」は、火力や原子力発電設備を指しているようです。陸上風車や太陽電池を手がけたこともあるものの、すでに撤退しています(三菱重工が初のグリーンボンド、再エネ・水素を強化)。

「航空・防衛・宇宙」には、航空・ロケットエンジンのほか、戦車や潜水艦も含まれます。「インダストリー&社会基盤」では、産業エンジンや機械、交通システム、物流システムから免震設備、送水設備まで幅広く扱っているようです。ただし、大型船の建造からは事実上、撤退しています(三菱重工 長崎の香焼工場売却決定 大型船建造から事実上撤退へ)。

一方、川崎重工の事業部門別の売上高の比率は次のようになっています。事業ポートフォリオ戦略では、2030年度には「航空宇宙システム」、「エネルギー・環境」、「精密機械・ロボット」の3分野が成長をけん引すると予想しています。一般消費者向けにオートバイを生産していますが、この部門を子会社として独立させました(新会社「カワサキモータース株式会社」が2021年10月1日に事業を開始)。兵庫工場(川崎車両神戸本社)では新幹線の車両を製造しています。造船事業は縮小しています。

三菱重工も川崎重工も多角的な事業を展開しています。したがって、造船事業が縮小されたからといって、直ちに神戸の産業が衰退するというわけでもなさそうです。