| �S�� /�O�{ /�ό� /�ِl�� /�����n /�싞�� |

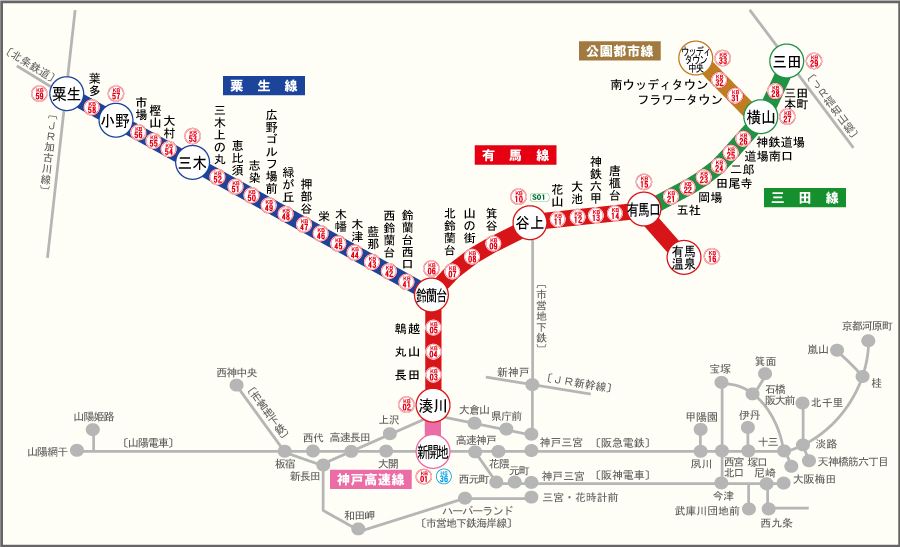

�_�ˍ����S�����o�R���Đڑ�

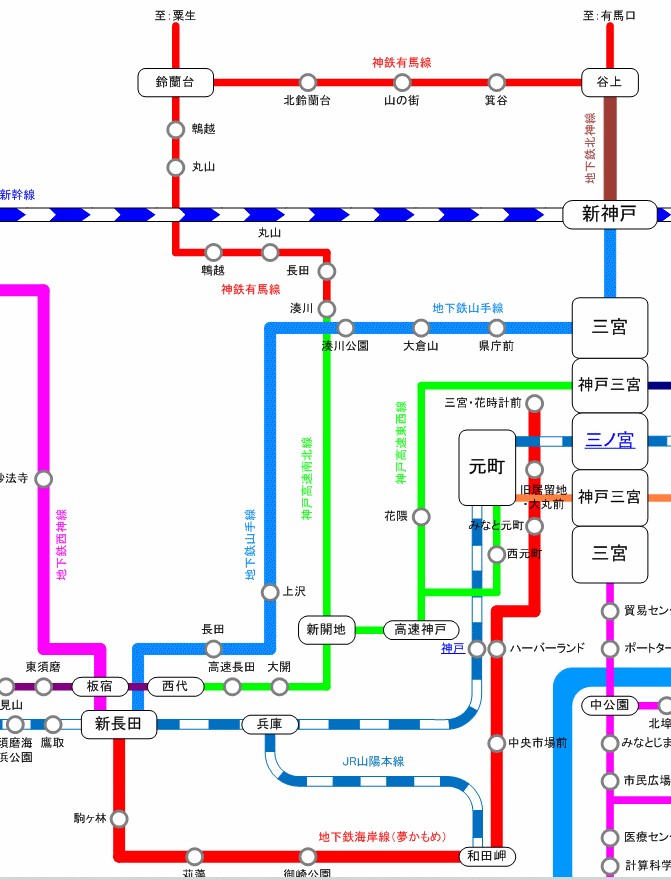

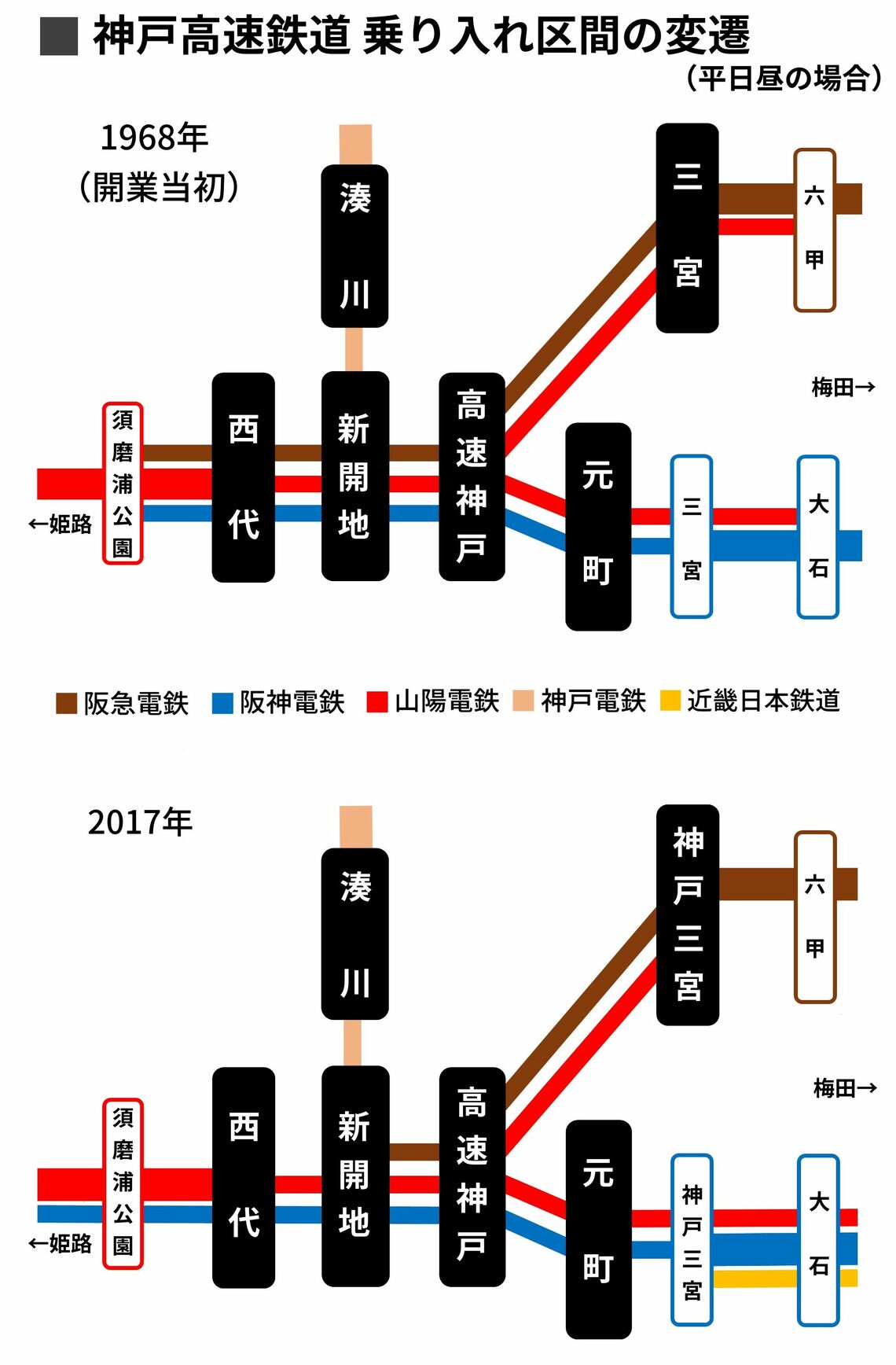

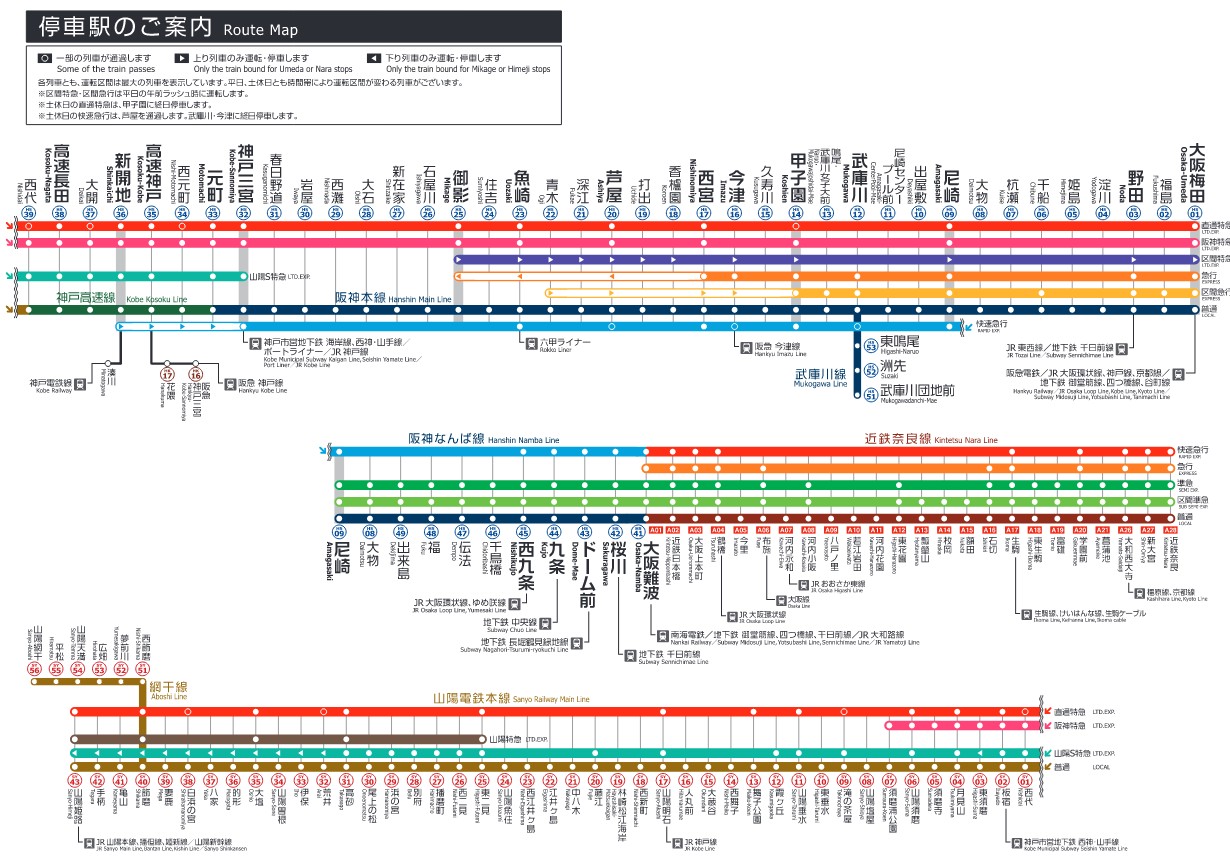

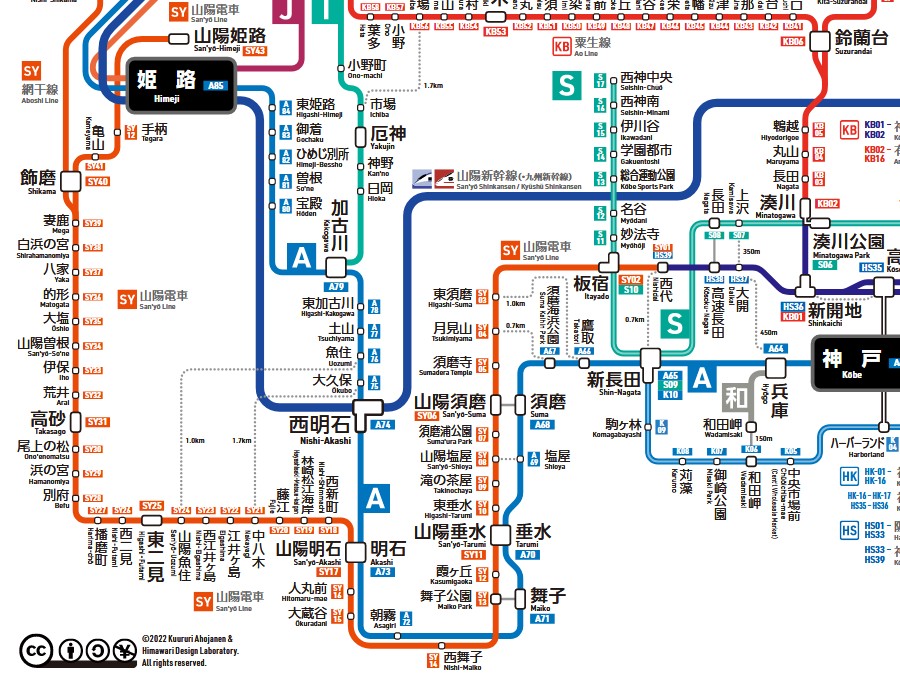

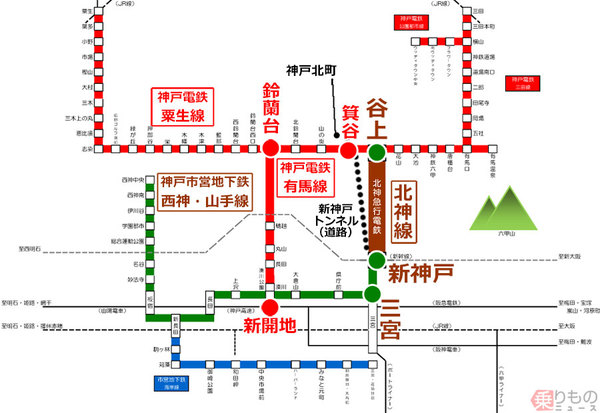

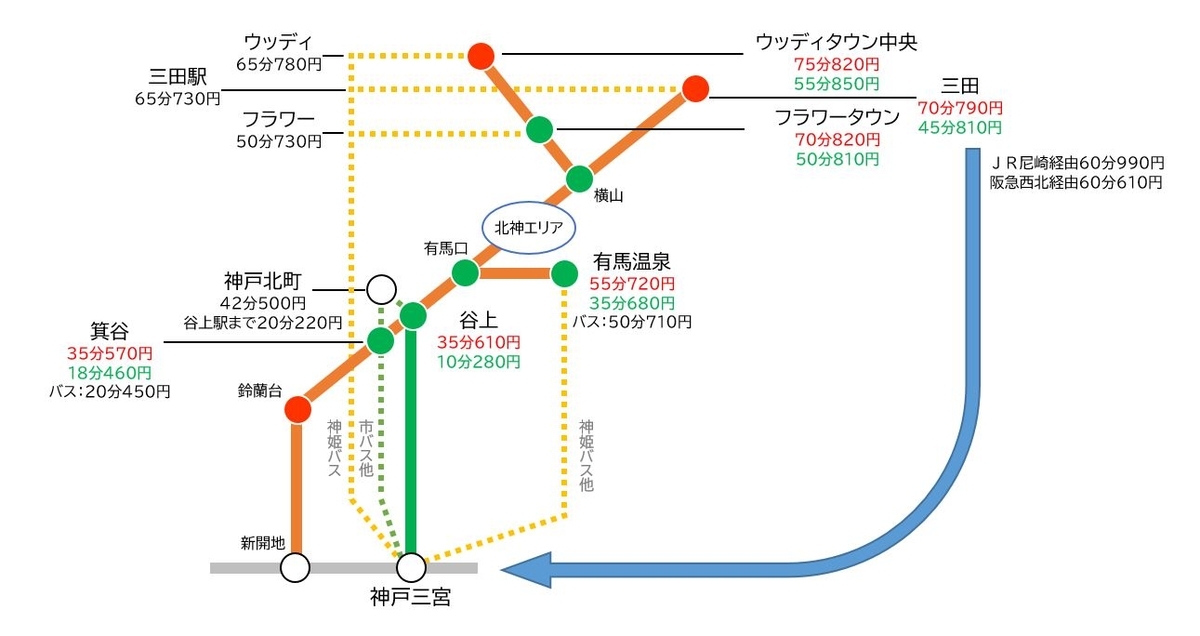

�@�_�ˎs�̓S���Ԃ͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��i�_ �ˋߍx�S���H���}�j�B

�@�_�ˎs���S����ʂ��āA�����ʂƖ��Ε��ʂڌ���ł���̂�JR�����ł��B�V�����͖k�[��ʂ�A�ݗ����͒�������ʂ��Ă��܂��B

| JR�V���� | �����[�V��� | |||

| JR�ݗ��� | ���[��� | |

| ��} | �O�{�[�~�c | |

| ��_ | �����[�~�c | |

| �_�˓d�S | ����[�J�� | |

| �R�z�d�S | ���[���� |

�@�������A�_�ˍ����S�����o�R���āA��}�ƎR�z�d�S�A��_�ƎR�z�d�S�́A���ꂼ�������ł��܂��B�_�˓d�S�́A�_�ˍ����S���̐V�J�n�w�܂� ������邱�Ƃɂ��A��}�A��_�A�R�z�d�S�ɏ�芷���邱�Ƃ��ł��܂��B�_�ˍ����S���͊e���S��ڑ�����n�����H����Ă����ЂŁA�� ��͗�Ԃ��^�s���Ă��܂���B

| �_�ˍ����S�� | �[�����_�ˁ[ |

| �n���S���_�E�R��E�k�_�� | ���_�[�J�� | |||

| �n���S�C�ݐ� | �V���c�[�O�{ | |||

| �|�[�g���C�i�[ | �_�ˋ�`�[�O�{ | |||

���S�ł͍�_���ł��Â����j

�@�_�˂̓S���Ԃ͎��̂悤�ɔ��W���Ă��܂����i�_ �ˎs��ʋ�100�N�j ��1�� �ߑ�s�s�_�˂̌`���Ɠd�C�E�d�Ԏ��Ƃ̎n�܂� �A�_ �ˎs��ʋ�100�N�j ��2�� �_�ˎs�̔��W�Ɛ_�ˎs �A�_ �ˎs��ʋ�100�N�j ��3�� �s�d�E�d�C���Ƃ̔��W�Ɖۑ��Q�Ɓj�B

| JR�W | ��_ | �s�d | |||

| ��} | �R�z�d�S | �_�˓d�S |

| 1874 | ���|�_�ˊԂɓS�����J�ʁB�_�ˎs���ɂ́A�_�ˉw�ƎO�{�w�i�ꏊ�͌��݂̌����w�j ���J�� |

| 1889 | �R�z�S��������Ђ̕��Ɂ|�_�ˊԂ��J�� |

| 1899 | �ےÓd�C�S��������Ёi���݂̍�_�d�C�S��������Ёj�ݗ� |

| 1901 | �R�z�S��������Ђ̉��ց|�_�ˊԂ��S���J�� |

| 1905 | �ےÓd�S���_�ˁi�O�{�j�|���i�o�����j�Ԃ̉c�ƊJ�n |

| 1906 | �����R�z�S��������Ђ��i���݂̎R�z�{���j |

| 1910 | �_�˓d�C�S��������Ђ��s�X�d�ԁu�h���{���v���J�� |

| 1917 | �_�˓d�C������Ђ��s�X�d�Ԏ��Ƃ�_�ˎs�֏��n |

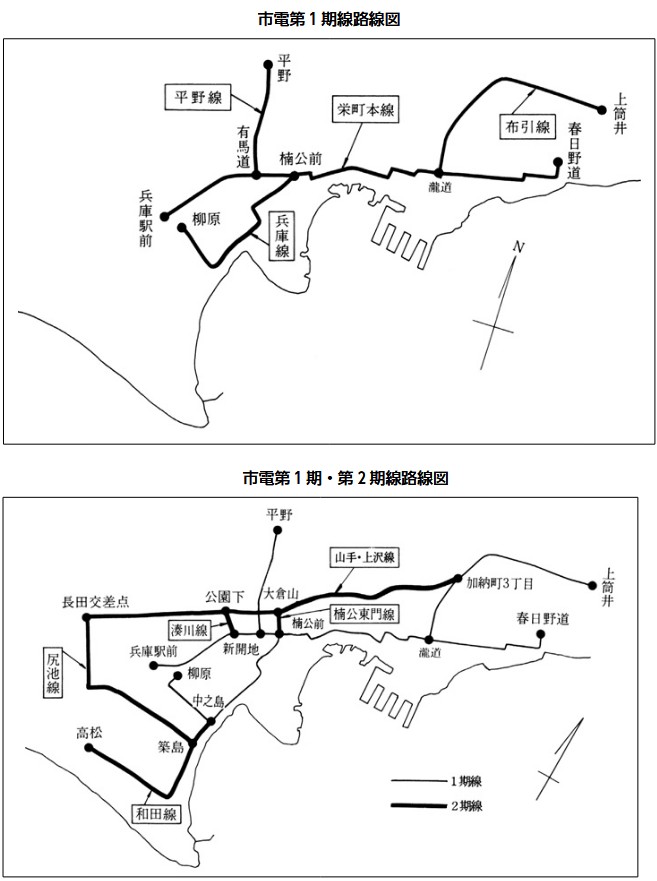

| 1919 | �s�d�̑�1���̌v��������� |

| 1920 | ��}�d�S���㓛��܂ŏ����� |

| 1924 | �s�d�̑�2�����H�������� |

| 1928 | �F����d�C������Ёi�R�z�d�C�S��������Ёj�����Ɂ|�P�H�Ԓ��ʉ^�]�J�n |

| �_�˗L�n�d�S�i�_�˓d�S�j���_�ˁ|�O�c�Ԃ̉c�Ƃ��J�n | |

| 1931 | ���S�����|��Ԃ̍��˂ɂ�镡�X�����A���݂̌����w�t�߂ɂ������O�m�{�w������ �̏ꏊ�Ɉړ] |

| 1933 | ��_�d�S���≮�|�O�{��2.9�q�̒n�����H�������B�������_�˓X���J�X |

| 1934 | ���S�̐��c�|���ΊԂ��d���B�ےÖ{�R�A�Z�b���A�����i���̎O�m�{�w�t�߁j�̊e�w�� �u |

| 1936 | ��_�d�S�������։��� |

| ��}�d�S���O�{�֏����� |

���O�͐_�˓d�S��JR�ݗ�������

�@�_�˂̓S���̃��[�����i�Q�[�W�A�O���j�́A���̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B�W���O�͉��ĂōL���̗p����Ă��܂����A�� �L�S���ɂ͋��O���̗p����܂����B���O���̗p�����̂́A��G�d�M�ł����A�̂��Ɂu�ꐶ���̕s�o�v�ƌ�����Ă��������ł��i�� �S�̃��[���������߂���G�d�M�u�ꐶ���̕s�o�v�Ƃ́H�j�B���݂̐_�˂̓S���ł́A���O�͐_�˓d�S��JR�ݗ��������ł��B

| �W���O | ���O�@ |

| 1435�~�� | 1067�~�� |

| ���萫�ɗD�� �������s���\ |

���݃R�X�g������ |

| ��}�A��_�A�R�z�d�S �n���S�AJR�V���� |

�_�˓d�S�AJR�ݗ��� |

�@�����āA1887�N���z�̎��ݓS�����i���߁A�̂��̎��ݓS���@�j�ł́A�u���[�����͋��O�A�펞�ɂ͍����g�p�ł���A���c�S���Ɛڑ������� ���Ƃ��ł���A25�N��ɂ͐��{�������ł���v�ȂǁA��L�̕��j�ɉ������K�肪���荞�܂�܂����B�R�z�S��������Ђ́A1901�N�ɉ��ց|�_ �ˊԂ�S���J�ʂ������̂́A1906�N�A�S�����L�@�ɂ��A���L������Ă��܂��܂����B�Ȃ��A1919�N�̒n���S���@�i���ݓS���@�̌�p�j�� �́A�W���O���F�߂�ꂱ�ƂɂȂ�܂����B

��_�́A�O�����ɂ��ݗ�

�@����A1890�N�ɂ͋O����Ⴊ���z����܂����B�u�O���Ƃ͐�p�̐��H�������������̘H�ʂɕ~�������́v�i�� �ʗL�n�d�C�O���J�Ƃ܂ł̏� - �_�ˊw�@��w�j�Ƃ������Ƃł�����A�H�ʓd�Ԃ�z�肵�����̂Ǝv���܂��B�������A�����͉� �Ăœd�Ԃ����p������ĊԂ��Ȃ�����ŁA���{���̘H�ʓd�Ԃł��铌���s�d�C�S�����J�ʂ����̂�1895�N�ɂȂ��Ă���ŁA�d�C���Ƃ��n�܂��� ����ł����i�_ �ˎs��ʋ�100�N�j ��1�� �ߑ�s�s�_�˂̌`���Ɠd�C�E�d�Ԏ��Ƃ̎n�܂� �j�B

�@�O������3���������Ȃ��A��1���Łu�O���́A�c�c�������H��ɕz�݂��邱�Ƃv�A��2���Łu�V�ɋO���~��݂���̕K�v����Ƃ��́A�V�� �v����y�n�́c�c���t�̔F����o�ĔV�����p���邱�Ƃv�ƋK�肵�Ă��܂����i�O ������j�B�����̏�������́A�O�����ɂ��S���ł��A��p���H��݂��Ă悢�Ƃ����߂ł������ł��B�܂��A���[�����ɂ͓��ɐ� ���͂���܂���B

�@�ےÓd�C�S��������Ёi���݂̍�_�d�S�j�́A�O�����ɂ����1899�N�ɐݗ�����A1905�N�ɐ_�ˁi�O�{�j�|���i�o�����j�Ԃ̉c�Ƃ� �J�n���܂����A�u�O���ł���ɂ�������炸�C�H���S�̂�6����5���p���H�ɂ����̂ł���v�i�� �ʗL�n�d�C�O���J�Ƃ܂ł̏� - �_�ˊw�@��w�j�Ƃ������Ƃł��B1921�N����̋O���@��2���ł́u�O���n���ʃm���R�A���� �������N�m�O�V�����H�j�~�݃X�w�V�v�ƒ�߂��Ă��܂��B

�_�ˎs���s�X�d�Ԃ�

�@1910�N�A�_�˓d�C�S��������Ђ��s�X�d�ԁu�h���{���v���J�Ƃ��܂��B���̉�Ђ́A���݂̐_�˓d�S�Ƃ͕ʂ̑g�D�ł��B1917�N�A�_�ˎs �����̎s�X�d�Ԏ��Ƃ����_�ˎs�d�C�ǁi�̂��̌�ʋǁj�Ƃ��A�]�ƈ��S�����s�̐E���Ƃ��܂����B

�@1919�N�A�_�ˎs�d�̑�1���̌v������������A1924�N�ɂ́A��2�����H�����������܂��i�_ �ˎs��ʋ�100�N�j ��2�� �_�ˎs�̔��W�Ɛ_�ˎs�j�B

�����͗L�n�܂ŐL���v��

�@���ʗL�n�d�C�O��������Ёi���݂̍�}�d�S�j�́A1907�N�ɐݗ�����A1910�N�Ɍ��݂̕�ː��Ɩ��ʐ��ŊJ�Ƃ��Ă��܂�����A��_�d�S �����j�͏����V�����ł��B1918�N�A��_�}�s�d�S�ɎЖ��ύX���A1920�N�ɂ́A�㓛��܂ŏ�����_�˂ɐi�o���܂��B�㓛�䂩��́A�s �d�Ō�����V�J�n�ڑ����Ă��܂����B

�@�Ȃ��A�Ж����u���ʗL�n�v�ƂȂ��Ă����̂́A���̂悤�ɁA�����͗L�n�܂ŐL���v�悪���������߂ł��i�� �}��ː��Ɩ��ʐ����J�ʂ����� ���ɏI������u�L�n���ʁv-1910.3.10�j�B

���S4�Ђ��o����

�@1928�N�ɂ́A�F����d�C������Ёi���݂̎R�z�d�C�S��������Ёj�����Ɂ|�P�H�ԂŒ��ʉ^�]���n�߁A�_�˗L�n�d�S�i���݂̐_�˓d�S�j���_ �ˁ|�O�c�Ԃ̉c�Ƃ��n�߁A�_�˂̌��݂̎��S4�Ђ��o�����܂����B

�@���a�����̐_�ˎs�ό��n�}�i�� ����_�˂̊ό���� : 1920-1950�N��̖���V�J�n�̕ϑJ�ɒ��ڂ����j�ɁA���S4�Ђ̘H���ƁA�_�ˎs���̏I���w������ ���݂܂����B�e�ЂƂ��V�J�n�⌳���ʂɂ͏�����Ă��Ȃ��̂ŁA�s�d���s���̈ړ���i�ƂȂ��Ă��܂��B�u�����̎s�o�X�̕��ʋ旿���� 10�K�ɉ߂����A���݂̉ݕ����l�ɒu��������Ȃ�A�s�o�X��200�~�A�ό��o�X��2400�~�Ƃ������Ƃ��낾�낤���B�Ȃ��s�d�͕��ʌ����U�K�ʼnc�Ǝ��Ԃ��ߑO�T�����痂 ���̌ߑO�P���ƁA�s�o�X�̌ߑO�U������ߌ�11�����Ɣ䂵�ĂQ���Ԕ��������A����O�I�ȁw�s���̑��x�Ƃ��Ă̌�ʋ@�ւł������v�Ƃ������� �ł��B

�n�ɐ_�ˉw

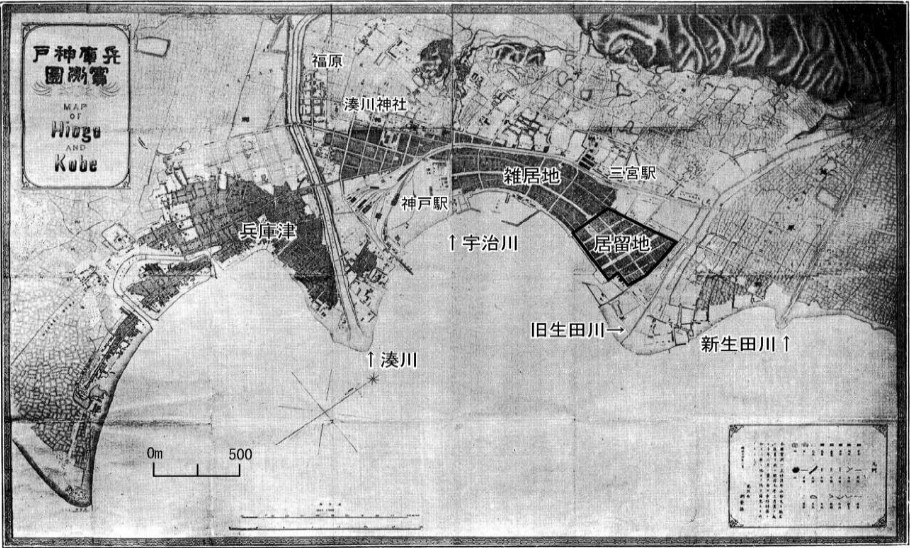

�@1881�N�̐_�ˎs�͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂����i�� �҈Ȍ�̐_�ˊO���l�����n : �����������吳���𒆐S���j�B�Â�����̍`���̕��ɒÂɎs�X�n���L����A�J�`�ɔ��������n� ���X�������ɂ��X���o������܂��B���c�S���́A�V�s�X�n�̖k�[�𓌐��ɒʂ�A���ɒÂƐV�s�X�n�̋n�ɐ_�ˉw�������܂����B�_�ˉw�O �ɖ���_�Ђ����c����A���ӂɖ��Ƃ��L�����Ă��܂��B�V�s�X�n�߂��ɂ͎O�m�{�w�������Ă��܂����A���̉w�͌��݂̌����w�t�߂ɂ���܂����B ���݂̎O�{�w���ӂ́A�c����쌴���L�����Ă��܂��B�Ȃ��A���݂̎O�{�G���A�ɂ���w�ɂ��ẮAJR�������u�O�m�{�v �ƕ\�L���Ă��܂��B�����ŁA���S�����̉w���ɂ��Ă��A�u�O�m�{�v�ƕ\�L���邱�Ƃɂ��܂��B

���S���˂ƎO�m�{�w�ړ]

�@�吳���a�ɓ���A�_�ˎs���S���S��Ɏs�X�n���L����ƁA���S���H�ɂ��X����k�ɕ��f����邱�ƂɂȂ�܂��B�܂��A�����c��͌����ӂɐV�` �˒炪�����A�V���c��̓����ɐ�萻�S�Ɛ_�ː��|�̍H�ꂪ���݂���A��_�ƍ�}�����ɑ�n���J������A�_�ˎs���S���͓��Ɋg�債�܂��B

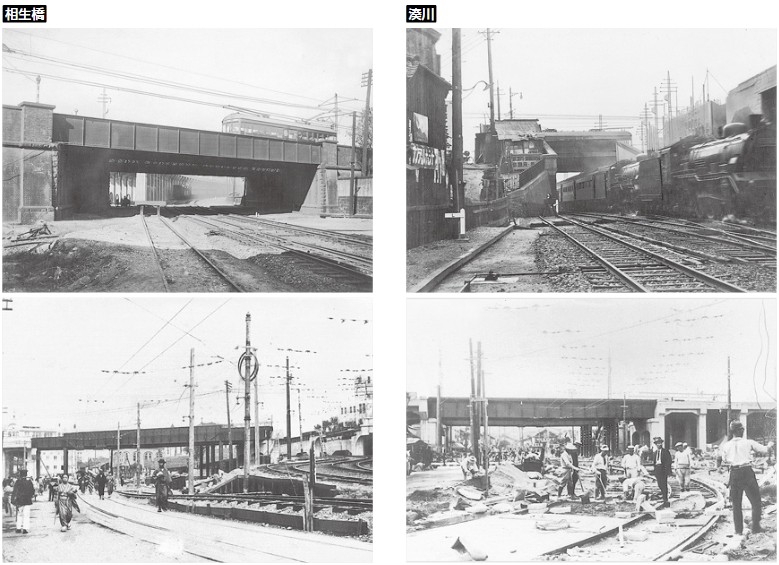

�@�����ŁA���S�����˂ɂ���ƂƂ��ɁA�O�m�{�w�����݂̏ꏊ�Ɉړ]���邱�ƂɂȂ�܂����B�u�����Ɉړ]�����̂́A���S�H���̎s�������A�� �����S�ݓX�̈ړ]�Ȃǂ��v�悳��Ă�������ł������v�������ł��B���˂́A1919�N���瑪�ʊJ�n�A1926�N���H�A1931�N�����Ƃ����� ������Ȃ��̂ł����B���ˉ�����O�A�s�d�́A�S�����H���א����ł܂����Ō������Ă��܂������A�H��������͍��ː��̉��������邱�ƂɂȂ�܂� ���B���̎ʐ^�́A���ˉ��O�̗l�q�ƍ��ˉ��H���̗l�q���ʂ������̂ł��i�_ �ˎs��ʋ�100�N�j ��3�� �s�d�E�d�C���Ƃ̔��W�Ɖۑ��j�B

�@�w�̈ړ]�ɂ�茳���ɂ͓S���̉w���Ȃ��Ȃ�܂������A1934�N�ɍ��S�̓d���ɂƂ��Ȃ��A�O�m�{�w���������t�߂ɉw���������A�����w�Ɩ��t �����܂����B

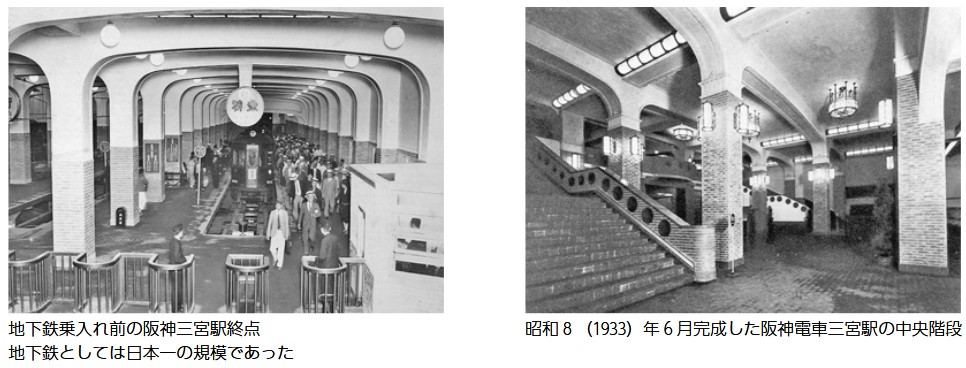

��_�͒n���ɐ�p�O��

�@��_�́A�_�ˎs���ł͘H�ʂ��^�s���Ă����̂ŁA���S�⑬�x�ɖ�肪����܂����B�����ŁA1931�N����A�≮����O�{�܂Œn���ɐ�p�O���� �~���H�����n�߁A1933�N�Ɋ������܂����B���̌��ʁA���[�_�ˊԂ̓��}��35���ɃX�s�[�h�A�b�v���܂����B1933�N�̊J�Ɠ����A��_�� �O�{�w�͏I�_�ł����B���̍��̎ʐ^�i�_ �ˎs��ʋ�100�N�j ��3�� �s�d�E�d�C���Ƃ̔��W�Ɖۑ� �j�ɂ���悤�ɁA�����ʂ��琼�ɑ����ė�����Ԃ́A�s���~�܂�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�����A������������^�[�~�i���ɂ��āA�����̎��S��ڑ�����v�悪����A��_�̒n�����H�̌��݂͌p������A1936�N�Ɍ����܂ł̍H���� �������A���S�����w�̒n���ɍ�_�����w���J�Ƃ��Ă��܂����A1937�N�ɂ͓����푈���n�܂�A1938�N�ɂ͍��Ƒ������@���{�s����A�v��� �ڍ����܂��B�Ȃ��A�����̎��S��ڑ�����Ƃ����v��́A���A�_�ˍ����S���ɂ��������܂����B1936�N�ɂ́A��}�����˂ŎO�{�֏��� ��A�O�{�G���A�̓^�[�~�i���Ƃ��Ĕ��W���邱�ƂɂȂ�܂��B

��3�Z�N�^�[�����ő��ݏ�����

�@���Ԃ��Ȃ�1946�N�ɐ_�ˎs���A�n�����H�Ŏ��S4�H����ڑ�����v��𗧂��グ�A1958�N�ɁA�_�ˎs�Ǝ��S4�Ђ�4�����o�����A�� �ł����Ƃ���̑�3�Z�N�^�[�������_ �ˍ����S��������� ���ݗ�����܂��B1968�N�A���S4�H����n�����H�Őڑ�����_�ˍ����S�����J�ʂ��܂��B

�@�H���}�͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��i�m ��ꂴ��哮����_�ˍ�������͂ǂ��ς���j�B���H�Ɖw�͐_�ˍ����S��������Ђ��Ǘ����A��Ԃ̉^�s�͎��S�e�Ђ��s���܂��B�� �}�A��_�ƎR�z�d�S�̃��[�����͕W���O�Ȃ̂ŁA���ݏ����ꂪ�o���܂����A�_�˓d�S�������O�Ȃ̂ŁA��芷���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�J�Ɠ����A��}�ƎR�z�d�S�͐{���Y�����|�Z�b�ԁA��_�ƎR�z�d�S�͐{���Y�����|��ΊԁA�����ꂼ�������Ă��܂����B

�@�������A���݂́A��}�ƎR�z�d�S�͐V�J�n�|�O�m�{�Ԃ̂ݏ�����ƂȂ��Ă��܂��i�H ���}�E�w���b��}�d�S�A�S �����^�H���}�E�w���^�w�^�R�z�d���j�B

�@����A��_�ƎR�z�d�S�͎R�z�P�H�|���~�c�Ԃ�������Ă��܂��i�H ���}�b��_�d���A�S �����^�H���}�E�w���^�w�^�R�z�d���j�B

�_�ˍ����S��������Ђ͍�}��_HD�̎q��Ђ�

�@2006�N10���A��_�͍�}HD�Ɍo�c��������A���݂ł́A�� �}��_HD�̒��j��ЂƂȂ��Ă��܂��B��_�͎R�z�d�S�ɏo�����A��}�͐_�˓d�S�ɏo�����Ă��܂�����A���S4�Ђ͍�}��_HD�� ���{�I�ɂ͊֘A��ƂƂ������ƂɂȂ�܂��B

| ��}��_HD 2006�N10���o�c���� |

��_�ˎR�z�d�S�ɏo�� |

| ��}�ː_�˓d�S�ɏo�� |

| 1987�N�x | 2006�N�x | |

| JR�����{ | 25.0�� | 33.6�� |

| ��} | 23.5�� | 21.0�� |

| ��_ | 6.7�� | 5.7�� |

| ��}�d�S(��) | 103,435�� | 25.86�� |

| ��_�d�C�S��(��) | 103,435�� | 25.86�� |

| �_�ˎs | 100,000�� | 25.00�� |

| �R�z�d�C�S��(��) | 48,810�� | 12.20�� |

| �_�˓d�S(��) | 31,610�� | 7.90�� |

| (��)�O��Z�F��s | 12,700�� | 3.18�� |

| ���P�� | 10�� | 0.00�� |

���ʓ��}�ʼn����ɑR

�@�_�ˍ����S��������Ђ��o��������́A���y�X�E�V�J�n�ւ̎��S�e�Ђ̏�����́A�傫�ȈӖ�������܂����B�������A�V�J�n�����ނ��A���̈� ���͔���܂����B�������A�_�˓d�S�ɂƂ��ẮA�V�J�n�ŏ�芷���ŁA���▾�Ε��ʂɐڑ��ł���Ӗ��͂���܂����A�R�z�d�S�ɂƂ��Ă��A�O �{�E�����ʂɏ�����闘�_�͂���܂��B

�@�ł́A���̗��_�͂ǂ̒��x�̂��̂��A�P�H������܂ł̏��v���ԂƉ^�����r����Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B

�@�^���͗]��ς��Ȃ��̂ɁAJR��30���ȏ㑬���ł��B

| JR�P�H�[��� | �V���� | 61�� | 1520�~ |

| ���� | 94�`114�� | ||

| �R�z�P�H�[���~�c | ���ʓ��} | 94�� | 1300�~ |

�@����A��_�ƎR�z�d�S�̒��ʓ��}�̒�ԉw�͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��i�H ���}�b��_�d���j�B

�@���ʓ��}�̕����A����������ԉw�͏��������ł����A���v���Ԃ͏����Z���ł��B

�@�_�ˁ[�P�H�Ԃ́A�R�z�d�S�i�I�����W�j��JR�i�u���[�j�͕��s���đ����Ă��܂����A�w�͎R�z�d�S�̕������Ȃ葽���ł��i�H ���}�_�E�����[�h �����i�i�H���}�b47RAIL.JP�j�B

�@��_�n��ł́A��_�i�R���F�j��JR�i�u���[�j�͕��s���đ����Ă��܂����A�w�͍�_�̕������Ȃ葽���ł��B

�@��_�ƎR�z�d�S��JR�ɔ�w�̐���������ɁA�����Έȓ���JR�͕��X���ƂȂ��Ă���̂Łi�� �{�꒷�����X���͊��ɂ���I�@�ō�����130�L���E�V�������u�O�����v�𑖂��悤�ɂȂ������R�j�A�X�s�[�h�ŋ����Ă������� �͂���܂���B�����ŁA���ʓ��}�͓r���w�̏�q���E�����Ƃɂ��A�����ƑR���悤�Ƃ��Ă���̂�������܂���B

�n���S�ƍ�}�̑��ݏ�����͓ڍ�

�@��_�͎R�z�d�S�Ƒ��ݏ����ꂵ�A�P�H�[�~�c�Ԃɒ��ʓ��}�𑖂点�Ă��܂����A��}�͑��ݏ�����Ɍ������ł��B��}��_HD�Ƃ��ẮA ���ݏ�����͈�{�����������o�c�������ǂ��Ƃ����v�Z������̂�������܂���B����ɁA��}�ƒn���S���_�E�R����𑊌ݏ����ꂵ�悤�Ƃ� ���\�z������܂����B

�@�O�{������܂ł̏��v���ԂƉ^���͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B�����ł�JR�A�����ł͍�}�A�Ƃ����`�ŋ����Ă��܂��B

| JR | �V���� | 22�� | 410�~ |

| ��} | ���} | 28�� | 320�~ |

| ��_ | ���ʓ��} | 33�� | 320�~ |

�@�������A���̑��ݏ�����́A�_�ˎs�ɂƂ��āA���قǂ̃����b�g�͂���܂���B��q��JR�����}�ɗ��ꂽ�Ƃ��Ă��A�g�[�^���̒ʋq���� ����킯�ł͂Ȃ�����ł��B

�@���������āA�����͂��̍\�z�ɂ͍�}�͐ϋɓI�������̂ɑ��A�_�ˎs�͏��ɓI�ł����B���̌�A2013�N�ɋv���쑢�_�ˎs�����a������ƁA �_�ˎs�����O�����Ȏp���ɓ]���܂����B�������A���Ɣ��2000���~�Ǝ��Z�����̂ɑ��A����Ɍ����������ʂ͊��҂ł��Ȃ��Ƃ������_�ɒB ���A�\�z�͓ڍ������悤�ł��i�_ �˒n���S�ƍ�}�_�ː��̏�����\�z�͎��������B���~�c�`���_�������ʂ͌��ɁB�j�B

�Z�b�R�n���т��ăV���[�g�J�b�g

�@�n���S�k�_���́A2020�N�܂ł͖k�_�}�s�d�S������ЂƂ������S�ł����B�w�́A�J��i���ɂ��݁j�ƐV�_�˂����ŁA7.5km�̋�Ԃ͂ق� ��ǂ��g���l���ł��B�J�Ɠ�������n���S�R����Ƒ��݂ɏ�����Ă��܂����B

�@���̐}�i�����^�����{��̎��S�u�s�c���ő啝�l�����v�̃i�[ �����̎s�o�X�̓h���� �����\�H�j�������悤�ɁA�J�ォ��闖����o�R����ƎO�{�܂�40���قǗv����̂��A�Z�b�R�n���т��ăV���[�g�J�b�g�� �邽�߁A�킸��10���ɒZ�k����܂��i�y������ ���̓��H�z�Z�b���т��S����Ђ��a���j�B

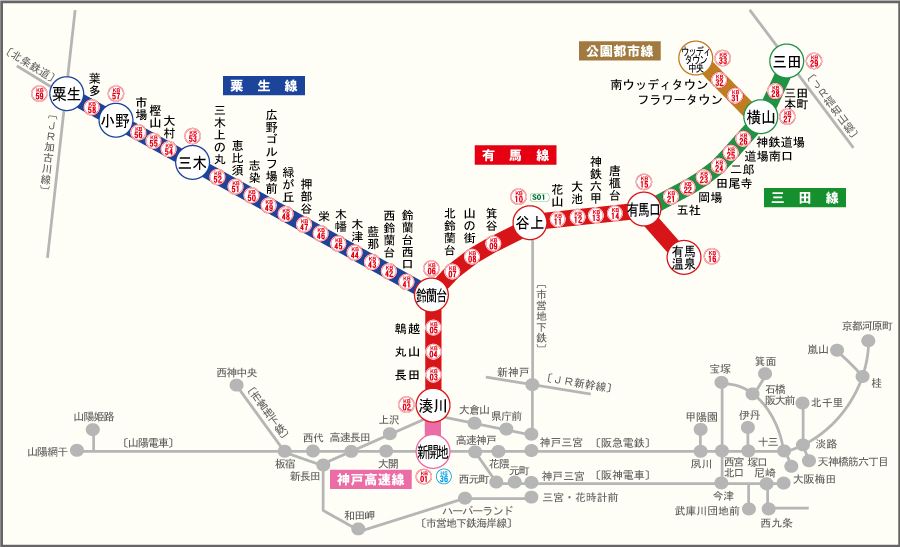

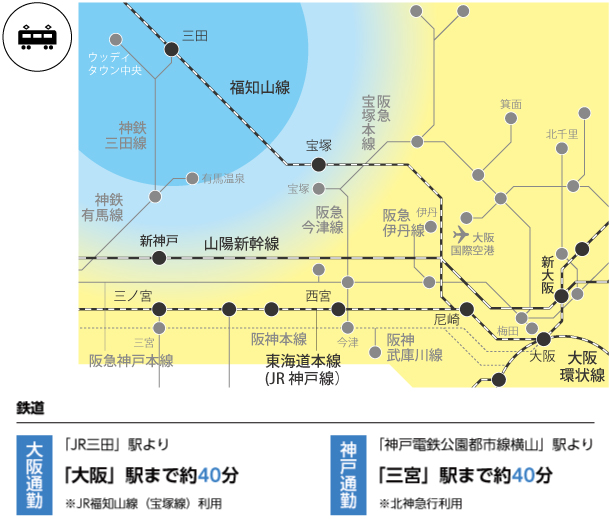

�闖��[����E�V�J�n�ɏW��

�@���x�������ȍ~�A�_�ˎs�k���A����ɖk�̎O�c�A���̎O�E����n��ɂ����đ�n�J�����i�݁A�l�����}�����n�߂܂����B���̒n��ɂ́A�S���� �_�˓d�S�����Ȃ��A���̐}�i �_ �˓d�S�^�S�����^�e�w�̂��ē��j�������悤�ɁA�O�c�i���j���E�L�n�����ʂ���̒ʋq�ƁA�����i�����j�����ʂ���̒ʋq �́A�闖��[����E�V�J�n�ɏW�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�����ŁA���G�ɘa��}�邽�߁A�J��ƐV�_�˂����сA�n���S�R����Ƒ��ݏ����ꂷ��S�������݂��邱�ƂɂȂ�܂����B�_�˓d�S�ƍ�}���e 33���o�����A�k�_�}�s�d�S������Ђ�ݗ��A1982�N���H���A�g���l��������7,276���ŁA�����ݔ�͖�555���~�ɏ��A1988�N�� �J�Ƃ��܂��i�_ �ˎs��ʋ�100�N�j ��7�� �s�s�̔��W�ƒn���S�̌����j�B

�_�ˍ����S�����o�R���ėZ��

�@�������A�k�_�}�s�́A�J�Ɠ������A�Ԏ��������A�����ߏ�ԂɊׂ������߁A��}�d�S��_�˓d�S�A�_�ˎs�A���Ɍ����x���ɏ��o���A 2002�N�x�ȍ~�A���肵�ē������v���m�ۂ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B

�@�Ƃ��낪�A2007�N�A�_�˓d�S�̌o�c��̗��R����x�����ꎞ���f����ƒʒm�������߁A��}�́A�V����100���~�̖������Z�����s���A�k�_ �}�s�͍�}�̘A���q��ЂƂȂ�܂����i�k �_�}�s�d�S������Ђɑ���lj��Z���̎��{�ɂ����j�B

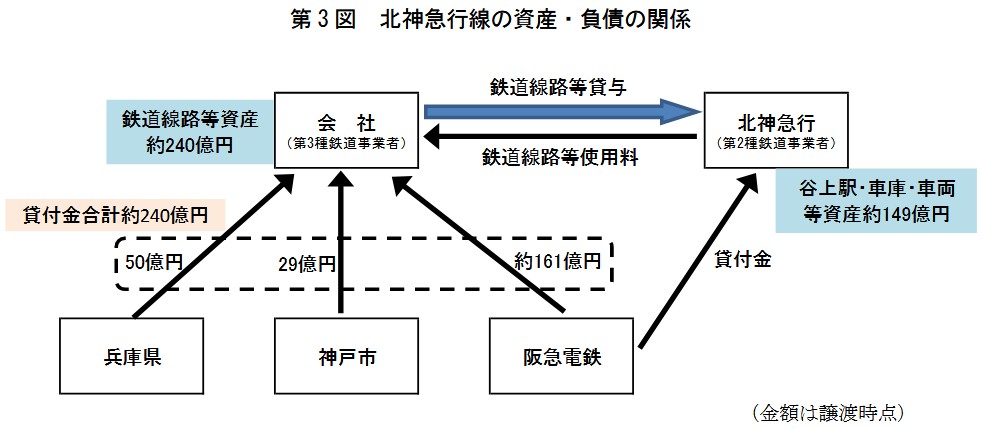

�@2002�N�̎x����ł́A���̂悤�ȃe�R���ꂪ�s���܂����i�� �������c�̓��č����ʕk�_�ˍ����S��������Ёl �j�B

�@���Ǝs�ƍ�}��240���~��_�ˍ����S��������Ђɑ݂��t���A�_�ˍ����S���͂��̑ݕt���Ŗk�_�}�s����S�����H���A���̓S�����H�� �k�_�}�s�ɑ݂��Ďg�p�������Ƃ������̂ł��B�v����ɁA���Ǝs�ƍ�}���_�ˍ����S�����o�R���āA�k�_�}�s�ɗZ������Ƃ������̂ł��B

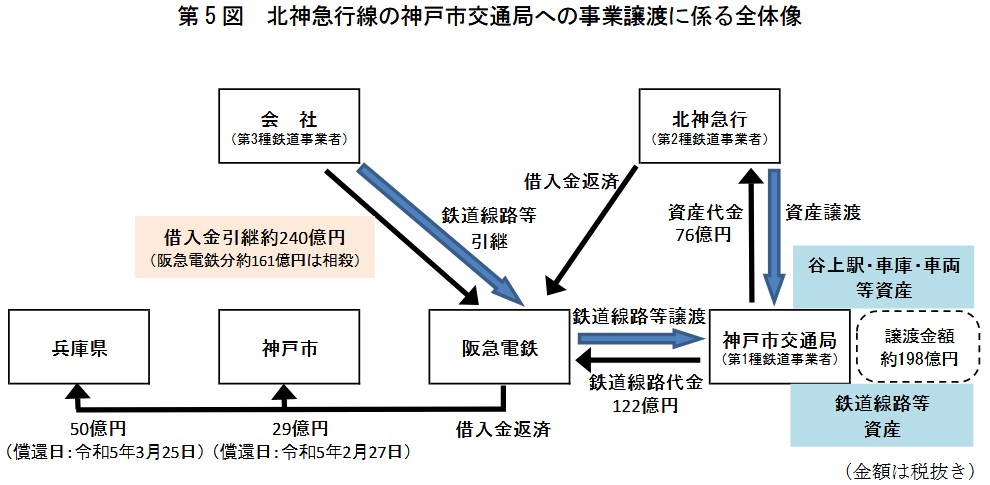

�S�����H�z�Ő_�ˎs�ɓ]��

�@�Ƃ���ŁA�_�ˍ����S�����S�����H����ɂ��ẮA�u�ۗL���Ԃ�20�N�A���ԏI����́A�c���Y�Ǝc���̂��ׂĂ���}�������p���v �Ƃ������ӂ��Ȃ���Ă��܂����B���̍��ӂɏ]���āA2020�N�ɁA��}���_�ˍ����S������S�����H������A���Ǝs����̎ؓ�����ԍς��� ���܂��B�w�������ݎ�ł��錧�Ǝs�ƍ�}�ɒ��ڎx�������`�ł����A��}�͍w���҂ł���ƂƂ��ɑݎ�ł�����̂ŁA�w������Ƒ��E���� ���܂��B���̏�ŁA��}�́A�S�����H���w���z�̔��z�Ő_�ˎs�ɓ]�����Ă��܂��B����A�k�_�}�s�́A�J��w�E�ԌɁE�ԗ����A���Y���l�̔��z�Ő_ �ˎs�ɏ��n�����U���Ă��܂��B

�@2002�N���_�ŁA�k�_�}�s�̑����Y�z�́A��389���~�ł������A2020�N�ɐ_�ˎs�́A������قڔ��z�̖�198���~�ōw���������Ƃɂ� ��܂��B��}�̗Z�����z�́A2007�N���_�ŁA270���~�ƂȂ��Ă��܂��i�k �_�}�s�d�S������Ђɑ���lj��Z���̎��{�ɂ����j�B�_�ˍ����S�����o�R�����ԐڗZ��240���~�́A�ŏI�I�ɂ͍�}�����S���� ���܂��B�_�ˎs�̎x������198���~�������̕ԍςɏ[�Ă�ꂽ�Ƃ���A��}�̍ŏI�I�ȑ�����310���~�قǂɂȂ�܂��B

�����I�ɂ͐Ԏ��o�c���p��

�@���ǁA�_�ˎs���i���œS���{�݂���肵�A��}������I�ɑ��������`�ɂȂ��Ă��܂��B�������A�i���̔������������Ƃ����邩�ɂ��Ă͋^�� ������܂��B

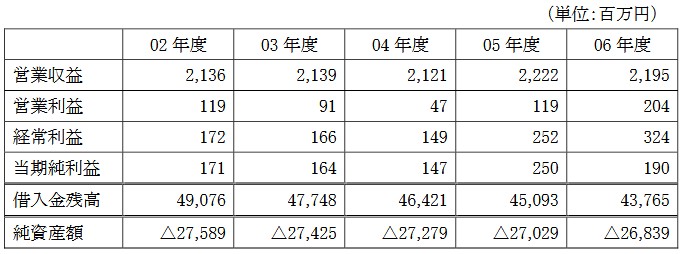

�@2002�N�x����2006�N�x�܂ł́A�k�_�}�s�̉c�Ɛ��т͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��i�k �_�}�s�d�S������Ђɑ���lj��Z���̎��{�ɂ����j�B

�@1988�N�̊J�ƈȗ��̐Ԏ����ς���ς����āA2002�N�x�ɂ�270���~��������߂ƂȂ��Ă��܂��B�_�ˎs�╺�Ɍ����x���ɏ��o ���A 2002�N�x�ȍ~�A�������v���o��悤�ɂȂ������̂́A���̗��v��2���~���x�Ȃ̂ŁA�����߂�E���邽�߂ɂ�130�N�قǂ����邱�ƂɂȂ�܂��B�������A�s�ƌ��� 1999�N�x�ȍ~�A���N1��3500���~���̕⏕�����o�������Ă��܂�������i�k �_�}�s�́u�_�ˎs�c���v�@�����Q�O���~�x�����j�A�����I�ɂ͐Ԏ��o�c���p�����Ă������ƂɂȂ�܂��B

�@����ɁA�S�����H��_�ˍ����S���ɔ��p�����`�ŁA����摗�肵�����Ƃɂ����ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�S�����H�͂قƂ�ǂ��g���l���Ȃ̂� ���z�̍H����������Ă��܂����A���Y���l�̓[���ł��B�k�_�}�s���S���o�c��������Đ��Z���Ă��A�S�����H�͓S���ȊO�Ɏg�������Ȃ������ ���B�O�q�̂悤�ɁA2020�N�ɁA��}�͐_�ˍ����S������S�����H������Ă��܂����A����ɂ���āA��}�͖k�_�}�s�ւ̒��ڗZ��270�� �~�ɉ����A������A�V����240���~�̊ԐڗZ�����s�������ƂɂȂ�A�x���z�͑��z510���~�ƂȂ�܂��B���̏�A�P�ƂŐԎ��H�����x�������� ����Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂��B���������āA�_�ˎs���k�_�}�s��200���~�ōw�����Ă����̂́A����Ă��Ȃ��b�������Ƃ����������ł��B

�����p���́A��������H

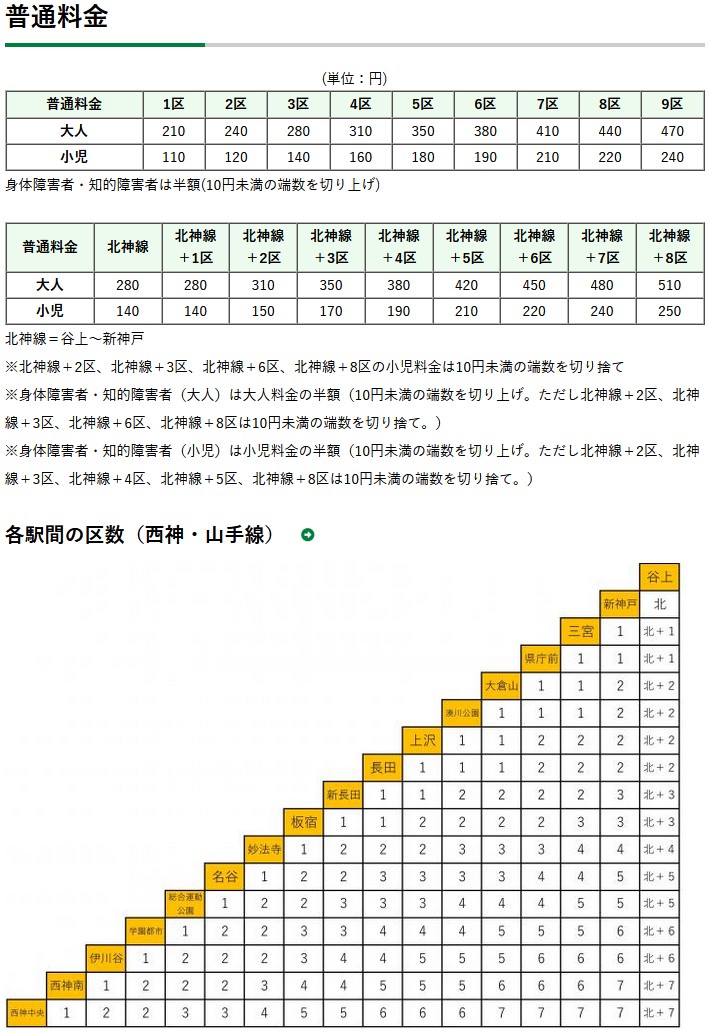

�@�ł́A�_�ˎs�ɂƂ��Ă͂ǂ��ł��傤���B�k�_�}�s�̔�����A�J��[�O�{�Ԃ̗�����550�~����280�~�ɁA270�~���l�������܂����i�u�� �{�ꍂ���v�k�_�}�s�A�^���l�����ŏ�q�P�����@�s�c������P�N �j�B

�@�k�_�}�s�̎���́A�n���S�ɏ��p���A�O�{�܂ōs���ƁA���̂悤�ɁA�ʂ̗��������Z�������30�~�����Ȃ��Ă��܂������A�k�_�}�s�̔� ����́A�J��[�V�_�ˊԂ�90�~�l��������A����ɎO�{�܂ŏ��p���ł������͂��̂܂܂ł��B

| �J��[�V�_�ˁ[�O�{ | �J��[�O�{ | ||

| �����O | 370�~ | 210�~ | 550�~ |

| ������ | 280�~ | 210�~ | 280�~ |

�@�_�ˎs�̒n���S�^���͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��i �_�ˎs�F�n���S�����\�j�B

�@�����^����210�~�ŁA��ԋ����ɉ�����30�`40�~�����Z����܂��B�k�_���̏���藿����280�~�ł����A�J��[�V�_�ˊԂ� 7.5km�́A���_�E�R�����3��ɑ������鋗���Ȃ̂őÓ��Ȓl�i�Ƃ����܂��B�V�_�ˊԁ[�O�{�[�����O�͋������Z���̂ŁA�k�_�[�R����̏��� ���Ԃ�3�w�܂ʼn�������Ă��܂��B

�@�������A���̗����̌n�ɂ��A�k�_�}�s�̔�����A�J��[�O�{�Ԃ̗�����270�~���l�������邱�ƂɂȂ�܂��B�k�_�}�s�����U���A�s�c�n�� �S���S�����Y�݈̂����p�����ƂɂȂ�̂ŁA�X�P�[�������b�g�ɂ��l����ԗ��̌����I�^�p�����҂ł��܂��B�������A�k�_�}�s�́A�s�ƌ��̕⏕ ���ɂ��A���낤���č����o�c��ۂ��Ă����̂ł�����A270�~���l�������āA�����p���H���̍������p������̂́A��������Ǝv���܂��B ���Ɍ��͕����N�ɕ����Čv��20���~�̍����x�����s�����j�������ł��i�k �_�}�s�́u�_�ˎs�c���v�@����20���~�x�����j�B

���G�ɘa�̕K�v�͂Ȃ�����

�@���������A�k�_�}�s�͖��c��Ƃ������킯�ł�����A�o�c�Ɏ��s��������Ƃ����āA����ŋ~�ς��邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����������ł��B�������A�ߋ� �̂������ׂĂ݂�ƁA�����Ƃ������Ȃ��悤�ł��B

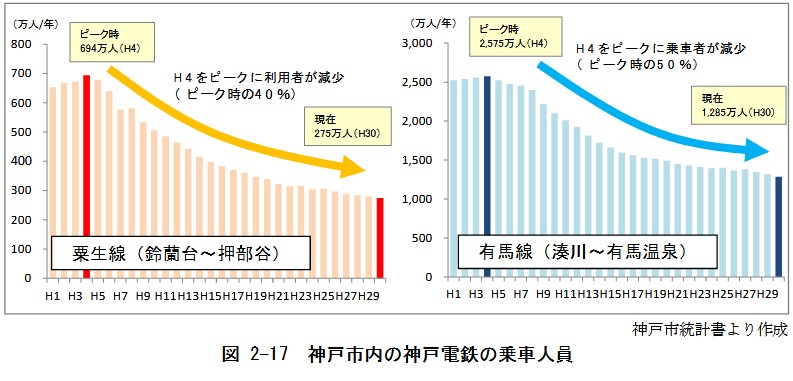

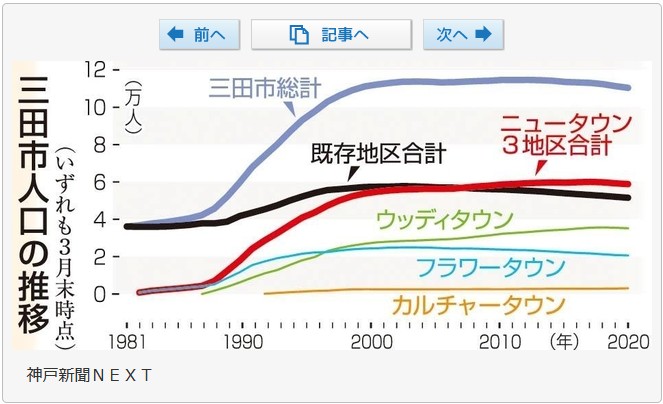

�@���x�������ɁA�k�_�n��̐l�����������������߁A�_�ˎs�́u������{�v��v�̒��ŁA�闖��|����Ԃ̍��G�ɘa��}�邽�߁A�k�_���̌��݂�� ���o���܂��B�����āA1977�N�A���Ɍ��Ɛ_�ˎs�͖k�ہE�k�_�n��S�O���ψ����ݒu���A�k�_�n��Ɗ����s�X�n�����ԓS���̌��݂𑣐i����� �������j���ł߂܂��B�������1979�N�A�_�˓d�S�ƍ�}���k�_�}�s�d�S������Ђ�ݗ����܂��i�_ �ˎs��ʋ�100�N�j ��7�� �s�s�̔��W�ƒn���S�̌��� �j�B1988�N�ɊJ�Ƃ��܂����A�_�˓d�S�̗L�n���ƈ������̏�q���́A���̃O���t�i�_ �ˎs�n�������ʌv��i�ߘa3�N5�������j�j�������悤�ɁA1992�i����4�j�N�Ƀs�[�N���}������A�}���Ɍ������Ă��܂��B�� �܂�A���G�ɘa�̕K�v�͂Ȃ��������ƂɂȂ�܂��B

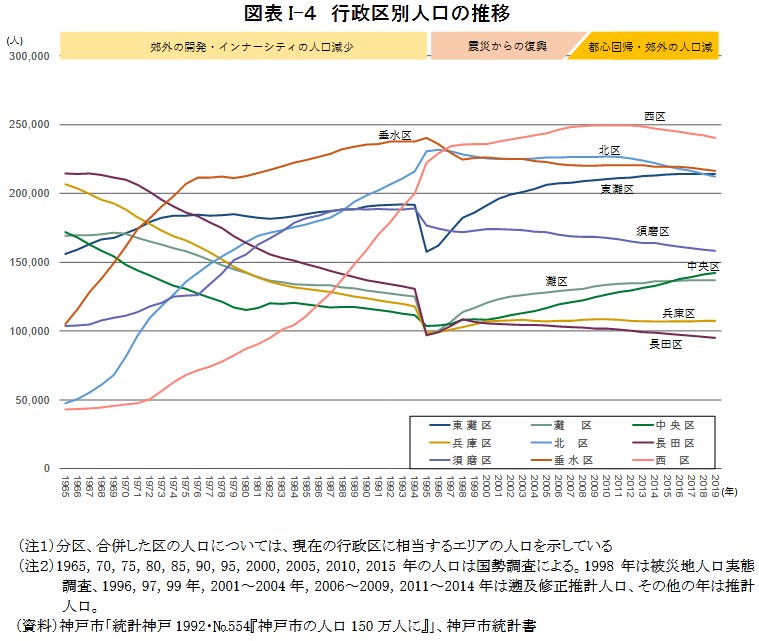

�@�k��̐l����1996�N�Ƀs�[�N���}���A���̌�͊ɂ₩�Ɍ������Ă��܂��i�_ �ːl���r�W�����i�����Łj�j�B�������A�_�˓d�S�̏�q���قǁA�ɒ[�ɂ͗�������ł��܂���B

�O�c������܂�40��

�@�_�˓d�S�́A�L�n�����o�R���ĎO�c�i���j�܂ŐL�тĂ��܂��B���x�������ɁA�O�c�s�ɖk�ۃj���[�^�E���i�k�ێO�c�j���[�^�E ���j ���J������v�悪�����オ��܂����B�k�_�}�s�́A�j���[�^�E�����݂ɂ��_�˓d�S�̏�q�������邱�Ƃ��z�肵�Čv�悳�ꂽ�� �̂Ǝv���܂��B��������܂ŐV������40���ł�����A�O�c������܂łƓ������炢�̏��v���Ԃł��B�O�c����O�{�܂ł́A�k�_�}�s���g ����40���Œ����܂��B

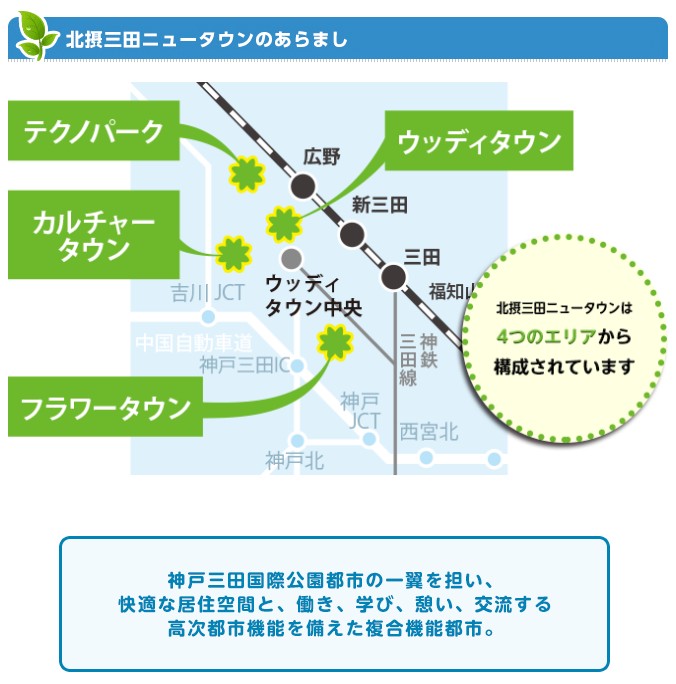

4�n��ō\��

�@�k�ێO�c�j���[�^�E���͎���4�n��ō\������Ă��܂��i�k �ێO�c�j���[�^�E���̏Љ�|(��)�k�ۃR�~���j�e�B�J���Z���^�[�j�B

�@���ꂼ��̒n��̐l���͎��̂Ƃ���ł��i�Ђ� �����k�ۑ�K�̓j���[�^�E�� - �R�R�V���Ђ傤���k�ۃ��C�t�j

| �ʐ� | �v��l�� | �l�� | |

| �t�����[�^�E�� | 337ha | 34,000�l | 23,000�l |

| �E�b�f�B�^�E�� | 598ha | 48,000�l | 30,000�l |

| �J���`���[�^�E�� | 150ha | 6,000�l | 2,500�l |

| �e�N�m�p�[�N | 136ha | �H�Ɛ�p�n�� | |

�����d���Ŗ{�i�I�Ɏn��

�@�k�ێO�c�j���[�^�E���̊J���͎��̂悤�ɐi�݂܂����i�O �c�s�T�O�N�̂�����j�B1981�N�ɓ����͎n�܂��Ă��܂����A�{�i�I�Ɏn�����n�߂��̂́A1986�N�ɕ��m�R���������d�����Ă� ��ł��B�_�˓d�S�̌����s�s�����E�b�f�B�^�E���܂ŊJ�ʂ����̂�1996�N�ł�����A�X���o���オ���Ă���ł��B

| 1968 | �k�ۃj���[�^�E���J���v�攭�\ |

| 1973 | �k�ۃj���[�^�E���N�H�� |

| 1977 | ���S���m�R����ˁ`�R���Ԃ̕����d���H���F�� |

| 1981 | �k�ۃj���[�^�E�������E�k�n��N�H�B�t�����[�^�E�������J�n |

| 1986 | �k�ۃe�N�m�p�[�N�ɑ�ꎟ�i�o���(�P�O��)����B���S���m�R�����`�V�O�c�ԕ����d���J�� |

| 1987 | �E�b�f�B�^�E���X�т炫�B�k�ۃe�N�m�p�[�N�ꕔ���ƊJ�n�B�l�����������{�� |

| 1991 | �J���`���[�^�E���Ɋ��w�@��w�O�c�i�o����B�J���`���[�^�E�������N�H���B�_�˓d�S�����s�s���J�� |

| 1995 | ���w�@��w�_�ˎO�c�L�����p�X�J�w |

| 1996 | �_�˓d�S�����s�s��(�t�����[�^�E���`�E�b�f�B�^�E��)�J�� |

| 2006 | �e�N�m�p�[�N�p�n�����A�S�P�Ђ����� |

�l�������������A�}���ɍ��

�@�j���[�^�E���̓������n�܂��Ĉȗ��A�O�c�s�̐l���͎��̂悤�ɐ��ڂ��Ă��܂��i�O �c�s�l��11���l����ց@�����ɓ]��10�N�A�}���ȍ�����O�j�B1986�N�ɕ��m�R���������d�����Ă���A�S�s�I�ɐl�������� ���Ă��܂����A�J�����{�i�������j���[�^�E���̐l�����}�����Ă��܂��B2000�N�ɓ���ƁA�V���s�X�̐l�����h�R���܂����A���s�X�ƃt�����[ �^�E���������ɓ]���A�s�S�̂ł�����10�N�l�������������A�}���ɍ�����i��ł��܂��B

�������̃x�b�h�^�E��

�@1981�N�ɍs��ꂽ���̑�n�����œy�n���w������130�l��Ώۂɒ��������Ƃ���A���̂悤�Ȍ��ʂ��o�܂����i�� ��21�N�x�O�c�s�j��ǂމ�㎑�������� 2��2�j�B�����ʂɌ������ʋq�́A�_�˕��ʂ�6�{�قǂ̔䗦�ƂȂ�܂��B���m�R���̕����d���H����1977�N�ɔF���� �Ă��܂������A���̒����Ŗk�ێO�c�j���[�^�E�����u�������̃x�b�h�^�E���v�ƂȂ邱�Ƃ��\�z�����悤�ɂȂ�A1986�N�ɕ����d�������� ���Ă��܂��B

| ���݂̋��Z�n | ��_�e�s34���A�O�c�s24���A���{��21�� |

| �Ζ��� | ���s��36���A��_�e�s27���A���{�����܂�74���A�_�ˎs12�� |

�@

�ݐϐԎ���1000���~

�@2018�N�x�̎s�c�n���S�e�w��1�����ς̏�~�q���͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��i�_ �ˎs�c�n���S�|�w�ʏ�~�q�������L���O �y2018�N�ŐV�Łz�j�B�J��w�̃f�[�^���Ȃ��̂ŁA�_�ˎs�̓��v���琄�����܂����i �� 98��_�ˎs���v�� �ߘa3�N�x���j�B�J��w�́A�s�c�n���S�S�̂Ɣ�r����Ə��10�ʂɓ����Ă��܂��B�������A���_�E�R����� �e�w�Ɣ�ׂ�ƁA�^�������̕��ł��B���_�j���[�^�E����3�w�i���_�����A�w���s�s�A���_��j�Ɛ{���j���[�^�E����2�w�i���J�A���@���j ����ʂɓ����āA�n���S�̌o�c���x���Ă��܂��B����A�C�ݐ��̊e�w�͉��ʂɒ���ł��܂��B

| �w�� | ��~�q�� | �H���� | |

| 1 | �O�{ | 123,284 | ���_�E�R��� |

| 2 | ���J | 52,176 | ���_�E�R��� |

| 3 | ���_���� | 50,016 | ���_�E�R��� |

| 4 | �V�_�� | 46,476 | ���_�E�R��� |

| 5 | �V���c | 42,200 | ���_�E�R��� |

| 6 | �w���s�s | 37,508 | ���_�E�R��� |

| 7 | ���@�� | 33,816 | ���_�E�R��� |

| 8 | ���_�� | 27,432 | ���_�E�R��� |

| 9 | �h | 26,136 | ���_�E�R��� |

| �J�� | 24,514 | �k�_�}�s | |

| 10 | �a�c�� | 21,666 | �C�ݐ� |

| 11 | ������� | 20,838 | ���_�E�R��� |

| 12 | �V���c | 19,090 | �C�ݐ� |

| 13 | �O�{�E�Ԏ��v�O | 16,510 | �C�ݐ� |

| 14 | �n�[�o�[�����h | 15,458 | �C�ݐ� |

| 15 | �^������ | 14,050 | ���_�E�R��� |

| 16 | ���c | 12,190 | ���_�E�R��� |

| 17 | ��q�R | 11,676 | ���_�E�R��� |

| 18 | �����O | 11,290 | ���_�E�R��� |

| 19 | �ɐ�J | 9,922 | ���_�E�R��� |

| 20 | ��� | 7,752 | ���_�E�R��� |

| 21 | ������ | 6,874 | �C�ݐ� |

| 22 | �����s��O | 6,856 | �C�ݐ� |

| 23 | �������n�E��ۑO | 4,022 | �C�ݐ� |

| 24 | ���� | 3,718 | �C�ݐ� |

| 25 | �݂Ȃƌ��� | 3,652 | �C�ݐ� |

| 26 | ��� | 2,626 | �C�ݐ� |

�����͗L�n������

�@2018�N�x�̐_�˓d�S�e�w��1�����ς̏�~�q���͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��i�_ �˓d�S�̉w�ʏ�~�q�������L���O�j�B�J��w�̃f�[�^���Ȃ��̂ŁA�_�ˎs�̓��v���琄�����܂����i�� 98��_�ˎs���v�� �ߘa3�N�x���j�B��r�̂��߁AJR�O�c�w��JR�V�O�c�w�̃f�[�^���lj����܂����i �O �c�w�iJR�����{�j�̏�~�q���̓��v�j�B�@

| JR | �L�n�� | �O�c�� | �����s�s�� | ������ |

| JR�O�c | 35,890 | |

| JR�V�O�c | 27,982 | |

| 1 | �闖�� | 19,357 |

| 2 | �O�c | 17,052 |

| 3 | ���� | 12,510 |

| 4 | �k�闖�� | 12,356 |

| 5 | ���� | 12,324 |

| 6 | ���闖�� | 8,984 |

| 7 | �c���� | 6,314 |

| 8 | �t�����[�^�E�� | 5,604 |

| 9 | ���R | 4,814 |

| 10 | �R�̊X | 4,666 |

| 11 | ���c | 4,027 |

| 12 | �ԎR | 3,885 |

| 13 | �E�b�f�B�^�E������ | 3,850 |

| 14 | �u�� | 3,685 |

| 15 | ��r | 3,538 |

| 16 | ���� | 3,489 |

| 17 | �L�n���� | 3,385 |

| 18 | ������ | 3,314 |

| 19 | ���u | 3,152 |

| 20 | ���C�� | 3,131 |

| 21 | �_�S���� | 2,756 |

| 22 | ���J | 2,435 |

| 23 | �� | 2,083 |

| 24 | �� �E�b�f�B�^�E�� | 1,838 |

| �J�� | 1,821 | |

| 25 | �O�� | 1,789 |

| 26 | ���� | 1,680 |

| 27 | �����J | 1,516 |

| 28 | �h | 1,391 |

| 29 | �闖�䐼�� | 1,333 |

| 30 | �b��{ | 1,298 |

| 31 | �ێR | 1,132 |

| 32 | �ؒ� | 1,122 |

| 33 | �_�S�Z�b | 1,118 |

| 34 | �J�z | 1,045 |

| 35 | �呺 | 1,012 |

| 36 | �L��S���t��O | 984 |

| 37 | �L�n�� | 918 |

| 38 | �ؔ� | 831 |

| 39 | �O�c�{ �� | 629 |

| 40 | �~�R | 598 |

| 41 | �O�؏�̊� | 383 |

| 42 | �s�� | 209 |

| 43 | ��Y | 209 |

| 44 | �t�� | 207 |

| 45 | ���� | 161 |

| �L�n�� | ����[�闖��[�L�n���[�L�n���� | ���� |

| �O�c�� | �O�c�[���R�[�L�n�� | �P�� |

| �����s�s�� | �O�c�[���R�[�E�b�f�B�^�E������ | �P�� |

| ������ | �����[�闖�� | �P�� |

�J����ʂւ́A�抷���K�v

�@�H���}�͎��̂Ƃ���ł��i�_ �˓d�S�^�S�����^�e�w�̂��ē��j�B

�@�O�c���̎O�c�[���R�Ԃƌ����s�s���̎O�c�[���R�Ԃ͓������H�����p���Ă��܂��B�����s�s���́A�O�c�w�Ɩk�ێO�c�j���[�^�E��������ł��� ���B�����s�s������J����ʂɌ������ɂ́A���R�w�ŏ�芷����K�v������܂��i�H ���Љ� �O�c�E�����s�s�� �j�B�����s�s���̗��p�҂̑������́A���m�R���ɏ�芷���đ����ʂɌ������Ă�����̂Ǝv���܂��B

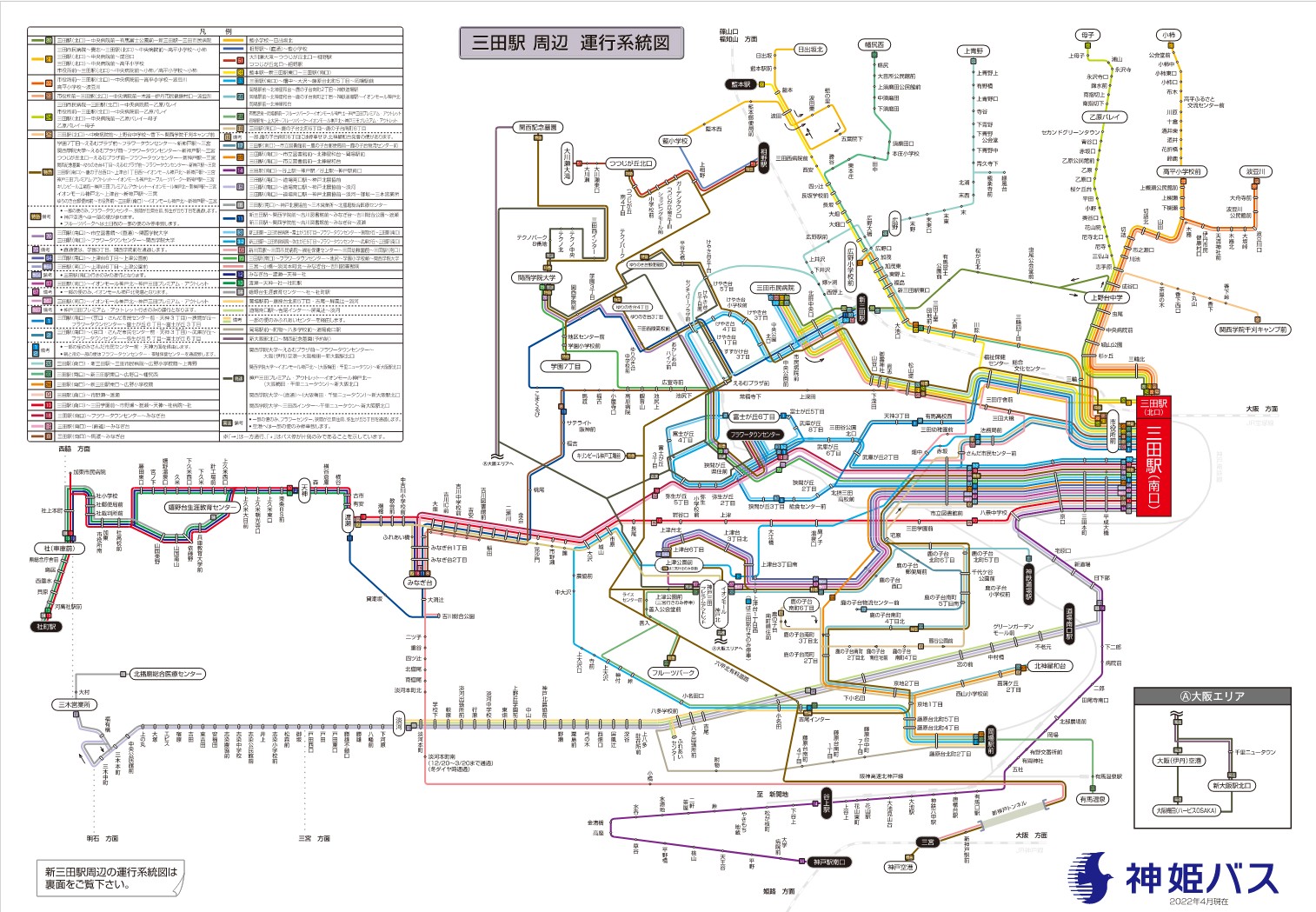

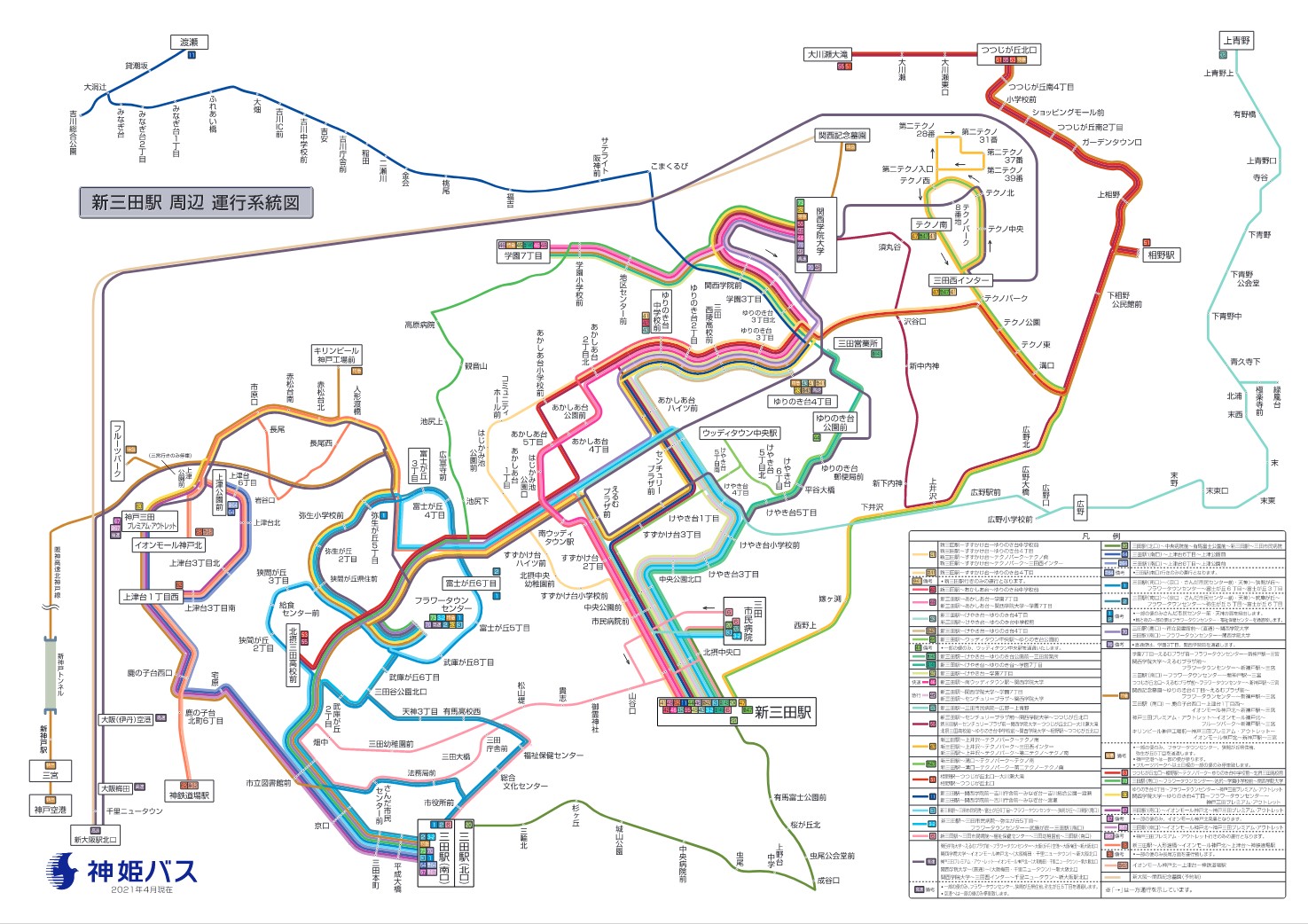

�ʋΎ��ԑт�10����1�{

�@�_�P�o�X�̎s���H���́A�O�c�s�̐V���s�X�e����JR�O�c�w������ł��܂��i�H ���}�b�H ���o�X�b�_�P�o�X������� �j�B�������H���́A�Z�b�k�L�����H�i���Ɍ���95���j�A��_����7���k�_�ː��A��_����32���V�_�˃g���l�����o�R���āA�O�c �s�ƎO�{������ł��܂��B�������H���́A�O�c�w���o�R����H���ƃt�����[�^�E�����o�R����H��������A�t�����[�^�E�����o�R����H���́A�ʋΎ��ԑт�10����1�{���炢�̕ւ�����܂��i�_ �ˎO�{�`�_�˖k�E�O�c�E�֊w�E���所�������\�j�B

�@�E�b�f�B�^�E���ƃJ���`���[�^�E���A�e�N�m�p�[�N�͐V�O�c�w�̕����߂��̂ŁA�_�P�o�X�̎s���H�����e���Ɖw������ł��܂��B

�s�c���O�́A�o�X���L��

�@�S���ƃo�X�̎O�{�܂ł̏��v���ԂƗ������r����Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��i�k �_���̂���܂łƂ��ꂩ���j�B���F�̓o�X�A�ԐF�͗闖��o�R�A�ΐF�͖k�_���o�R�������Ă��܂��B�k�_�}�s�s�c���O�́A�ΐF�̗��� ��270�~���Z����Ă��܂����B

�@�t�����[�^�E���w����́A�o�X���֗��ł��B����A�O�c�w����́A���v���Ԃ̓_�Ŗk�_���o�R���L���ł��B�E�b�f�B�^�E�������w����́A������ �̓o�X�A���v���Ԃł͖k�_���o�R�ɗ�������܂��B�k�_�}�s�s�c���O�́A�S�ʓI�Ƀo�X���L���ł����B

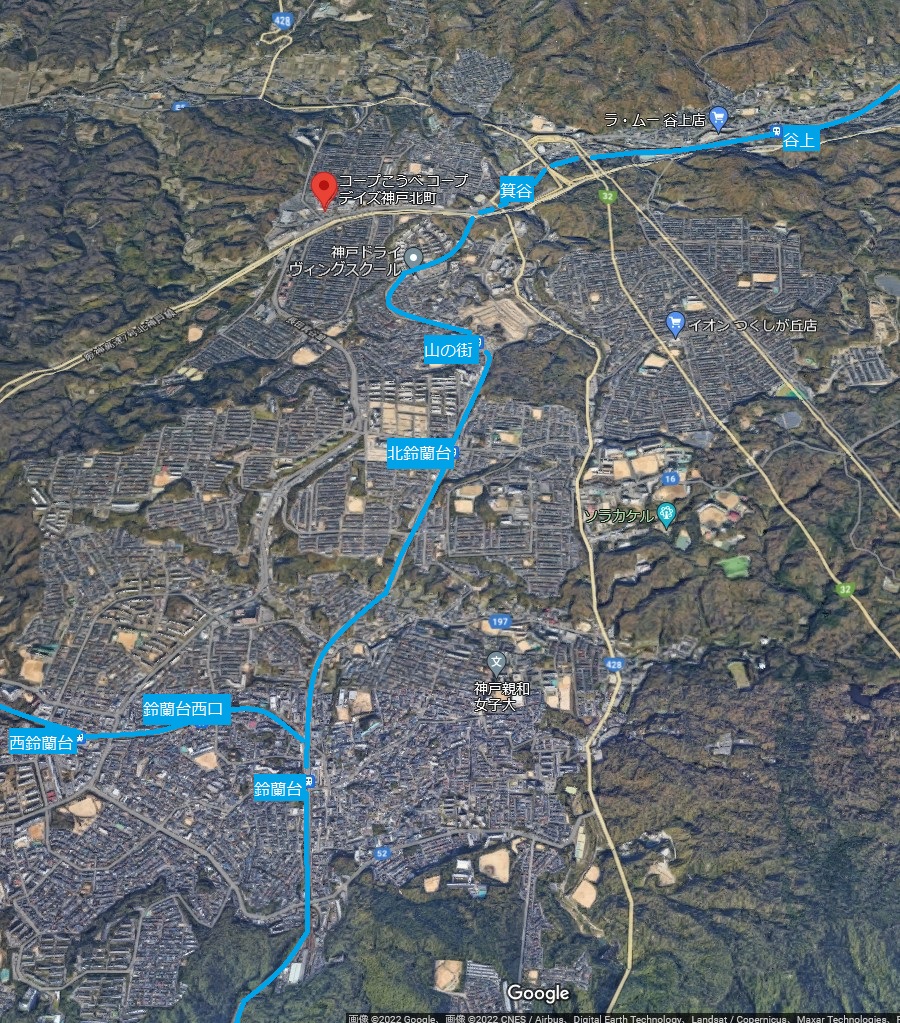

�����̏�q���k�_���o�R�Ɉڍs��

�@�_�P�o�X�̃t�����[�^�E�������}�o�X�́A�_�ˎO�cIC����Z�b�k�L�����H�i���Ɍ���95���j�A��_����7���k�_�ː��A��_����32���V�_�� �g���l�����o�R���āA�m���X�g�b�v�ŐV�_�˂܂Œ��s���܂��B���������āA�_�˓d�S�̐_�S����[�J��Ԃł̓o�X�̋����H���͂Ȃ��A�闖��o�R�� �k�_���o�R����2���ƂȂ�܂����A�k�_�}�s�s�c���ɂ��270�~�����Ȃ����k�_���o�R�ɑ����̏�q���ڍs������̂Ǝv���܂��B

�_�˖k������̓o�X���֗�

�@���J�A�_�˖k���ƎO�{�Ԃ̈ړ����A���ʃo�X�Ɩk�_���o�R�Ŕ�r����Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��i�_ �˖k���̎����\ �H��/�n���ꗗ�A�s �o�X�ߍx��E�����^�s�H���A�� �J����O�{�i�n���S���_�E�R����j�܂ł̏抷�ē� - NAVITIME�j�B

| ���J�[�O�{ | ||

| �o�X | 23�� | 450�~ |

| �_�˓d�S�{�n���S | 14���{�抷 | 460�~ |

| �_�˓d�S:2�� �n���S:11�� |

180�~ 280�~ |

|

| �_�˖k���[�O�{ | ||

| �o�X | 36�� | 500�~ |

| �o�X�{�n���S | 43���{�抷 | 500�~ |

| �o�X:32�� �n���S:11�� |

220�~ 280�~ |

|

�@�_�˖k������O�{�܂Ńo�X�ňړ�����ꍇ�A36���ŎO�{�ɓ������܂��B����A�k�_�����o�R����ꍇ�́A�o�X�ŒJ��w�܂�32���A�J��w�Œn���S�ɏ�芷���ĎO�{�w�܂�11���A�v43���Ə�芷�����Ԃ�������܂��B�����͓���500�~������A�o�X�̕����֗��ł��B�k�_�}�s�s�c���O�Ȃ�A���|�I�Ƀo�X���L���ł����B

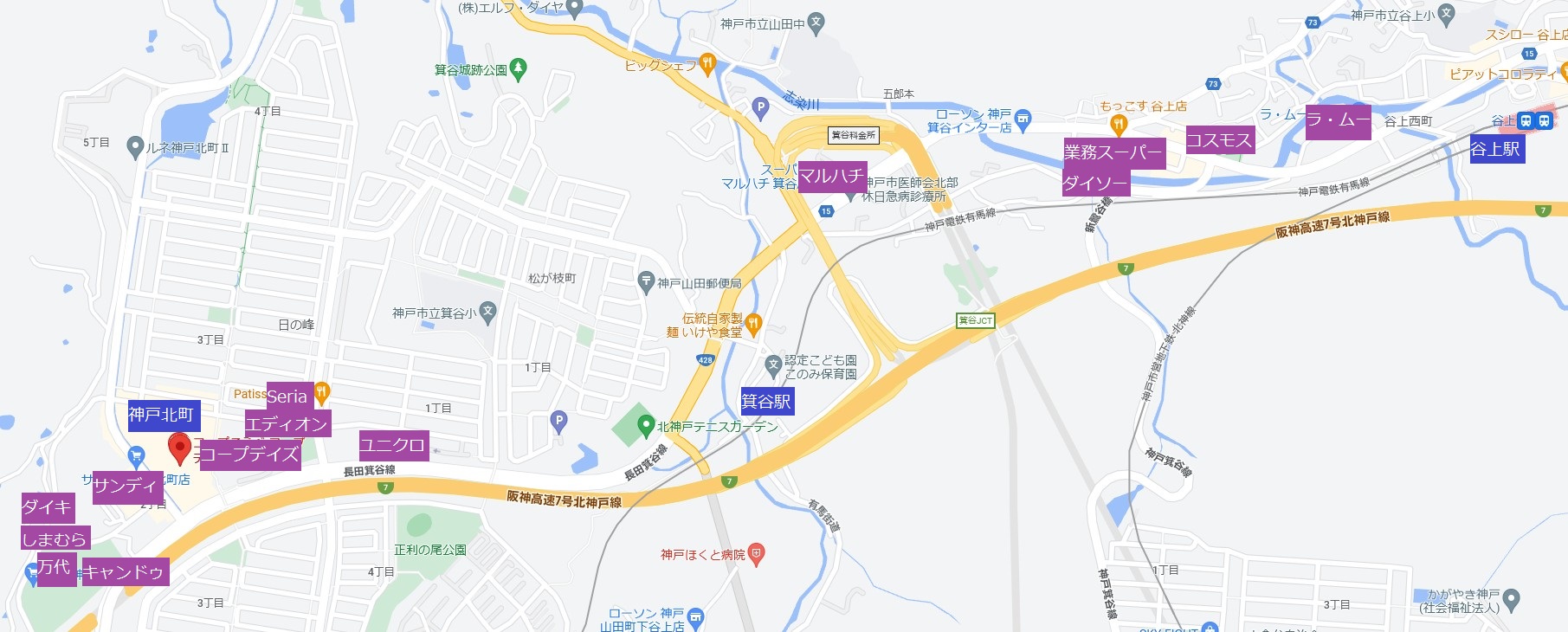

2�̃V���b�s���O�Z���^�[

�@�_�˖k���ɂ́A�����߂���2�̃V���b�s���O�Z���^�[������܂��B�ЂƂ��R�A�L�^�}�`�V���b�s���O�Z���^�[���X�X�ŁA�R�[�v�f�C�Y�_�˖k���X�Ɠ����������ɂ���܂��B�����ЂƂ��~���I���^�E���_�˖k���ŁA����A���܂ނ�A�L�����h�D�A�W���[�V�����o�X���Ă��܂��B�ق��ɁADCM�_�C�L�_�˖k���X�A�T���f�B�_�˖k���X���G�f�B�I���_�˖k���X�����j�N�� �_�˖k���X������܂��B

�@�܂��A���J�w�ƒJ��w�̊ԂɁA�X�[�p�[�}���n�`���J�X�A�Ɩ��X�[�p�[���J�X�A�R�X���X�J��X�A���E���[�J��X���Ȃ��ł��܂��B

�@���̋����G���A�ɂ��ꂾ���̓X�������āA�ʂ����Čo�c�����藧�̂ł��傤���B���̒��ϐ}�ɂ���悤�ɁA���̃G���A�̓�ɂ́A�}�����u�A�R�̊X�A�k�闖��̏Z��n���L�����Ă���̂ŁA����Ȃ�̐��Z�͂���̂�������܂���B

��萔�͖k�_���Ɉڍs��

�@�R�̊X�A�k�闖��A�闖�䂩��O�{�܂ł̏��v���ԂƗ������r����Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B

| �R�̊X�[�O�{�@�@ | ||

| �J��o�R�@ | 15���{�抷 | �_�S:240�~�{�n���S:280�~��520�~ |

| �V�J�n�o�R | 25���{�抷 | �_�S:420�~�{��}:150�~��570�~ |

| �k�闖��[�O�{�@�@ | ||

| �J��o�R | 17���{�抷 | �_�S:300�~�{�n���S:280�~��580�~ |

| �V�J�n�o�R | 25���{�抷 | �_�S:400�~�{��}:150�~��550�~ |

| �闖��[�O�{�@�@ | ||

| �J��o�R | 21���{�抷 | �_�S:350�~�{�n���S:280�~��630�~ |

| �V�J�n�o�R | 17���{�抷 | �_�S:350�~�{��}:150�~��500�~ |

�@���ǁA�_�˓d�S�̏�q�́A�O�c���ƗL�n���܂߂Ĉ�萔�͖k�_���Ɉڍs���邱�ƂɂȂ肻���ł��B �@

�_�˓d�S�A�R�z�d�S�A��}��_�Ƃ��Ɍ���

�@�V�^�R���i�̉e���ŋƐт͒�����Ă�����̂́A2021�N�x�̐_�˓d�S�̘A�����Z��10���~�̍����ƂȂ��Ă��܂��i�_�˓d�S2022�N3�������Z�Z�M�k���{��l�i�A���j�j�B

| (�S���~)�@ | �c�Ǝ��v�@ | �c�Ɨ��v�@ |

| �^�A�Ɓ@ | 11429 | �|46 |

| �s���Y�� | 2009 | 900 |

| ���ʋƁ@ | 5237 | 38 |

| ���̑��@ | 3090 | 166 |

| �����z�@ | �|1249 | 5 |

| �v��z | 20517 | 1065 |

| (�S���~) | �c�Ǝ��v�@ | �c�Ɨ��v�@ |

| �^�A�Ɓ@ | 16410 | �|1005 |

| ���ʋƁ@ | 8651 | 53 |

| �s���Y�� | 6607 | 2200 |

| ڼެ���� | 2041 | 135 |

| ���̑��@ | 2984 | 115 |

| �����z�@ | �|2543 | 0 |

| �v��z | 34151 | 1499 |

| (�S���~) | �c�Ǝ��v�@ | �c�Ɨ��v�@ |

| �s�s��ʁ@ | 161623 | 5629 |

| �s���Y�@ | 230526 | 32952 |

| ����� | 62864 | 9263 |

| ���E�ʐM | 59181 | 5867 |

| ���s�@ | 60419 | �|5748 |

| ���ۗA���@ | 143296 | 8019 |

| �z�e�� | 25554 | �|13176 |

| ���̑��@ | 51666 | 2385 |

| �����z�@ | �|48914 | �|5979 |

| �v��z | 746217 | 39212 |