| 鉄道 /三宮 /観光 /異人館 /居留地 /南京町 |

かつては、田畑や野原だった

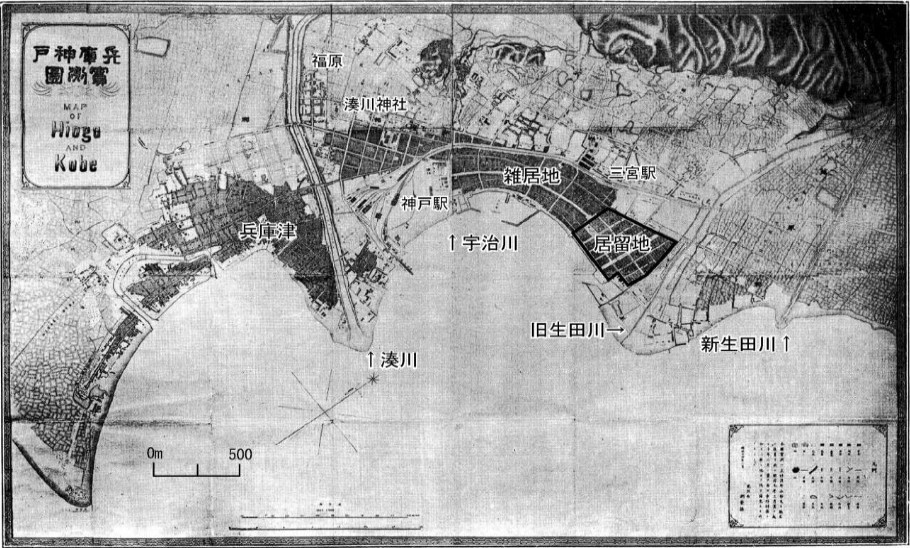

現在の三宮は神戸最大の繁華街ですが、かつては、人家もまばらな田畑や野原でした。1881年の神戸市街は次のようになっています(返還以後の神戸外国人居留地 : 明治後期から大正期を中心に)。三ノ宮駅は、現在の元町駅付近にありました。現在の三宮センター街は、居留地の北側ですが、当時の空き地に、ウォルシュ商会の製糸工場があったということです。

市電は国鉄を跨いでいた

1920年の三宮付近は次のようになっていました( 孫文(孫中山)を歩く 神戸編 -2-)。すでに居留地は返還され、外国資本は撤退し、三宮周辺には民家が密集しています。国鉄の三ノ宮駅はまだ移転していません。旧居留地の北側の三ノ宮神社周辺が三宮町で、その西のはずれに国鉄の三ノ宮駅があり、東のはずれに阪神の三ノ宮駅があります。阪神は、市の中心部では路面を走っていて、三ノ宮駅で南に曲がり、滝道駅が終点で、市電と接続しています。加納町から市電が南下している道が滝道です。ここには、布引の滝を源とする旧生田川が流れていました。市電は跨線橋で国鉄を跨いでいます。滝道は、現在ではフラワーロードと呼ばれています。

高架化に伴い三ノ宮駅が移転

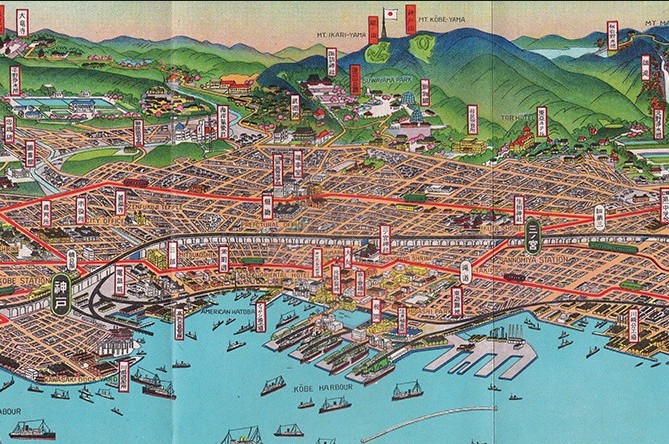

1930年の鳥瞰は次のようになっています(古地図・鳥瞰図に見る開港当初・昭和初期の神戸)。国鉄の高架化は、1926年に着工し1931年に完成していますが、市電線路の切替工事は1929年6月に実施されているので(神戸市交通局100年史 第3章 市電・電気事業の発展と課題)、鳥瞰図が作成されたころには主要部分の工事は完了していたものと思われます。国鉄の高架化に伴って、三ノ宮駅は現在の場所に移転し、元の三ノ宮駅は廃止されています。

岩屋-三宮間を地下化

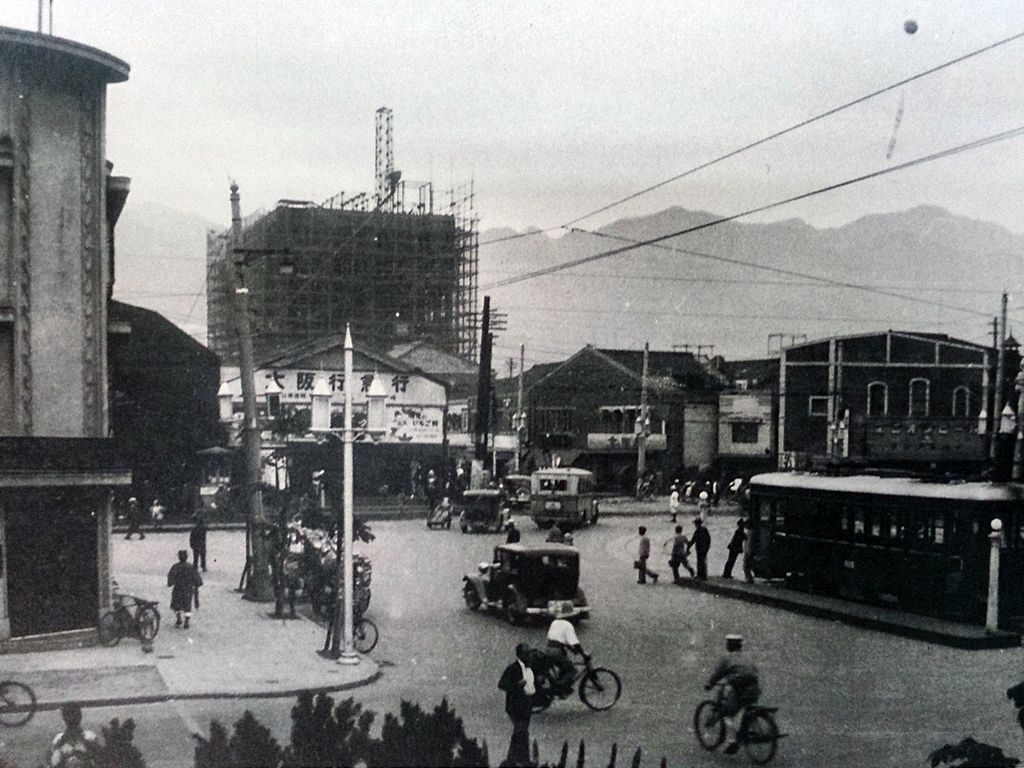

1933年、阪神が岩屋-三宮間2.9㎞を地下化し、三宮ターミナルビルにそごう神戸店が開店しています。次の写真(昭和8年の阪神電車神戸(滝道)終点。建築中の建物はそこ゛う百貨店)は、建設中のターミナルビルを南の海側から写したものです。大阪行急行と表示されている建物は、阪神の滝道終点と思われます。右下を走行しているのは税関線の市電です。三宮-税関前を結ぶ税関線は1933年1月1日に開通しています(神戸市交通局100年史 第6章 市電廃止と市営地下鉄計画)。

神戸最大のターミナルに

次の図(昭和10年代神戸交通地図)は、昭和10年代(1935~1945)の神戸市交通案内地図の一部です。阪神の線路は岩屋から地下に潜り元町まで延長されていますから、この地図は1936年以降のものと思われます。阪神の滝道終点と路面の線路は撤去されています。滝道から東に伸びていた市電の線路は、北側の阪神地下線路沿いに移設されています。阪急も三宮に乗り入れています。昭和に入ってから10年がかりの交通網整備が完了し、三宮は神戸最大のターミナルとなりました。

築89年、いまだ現役

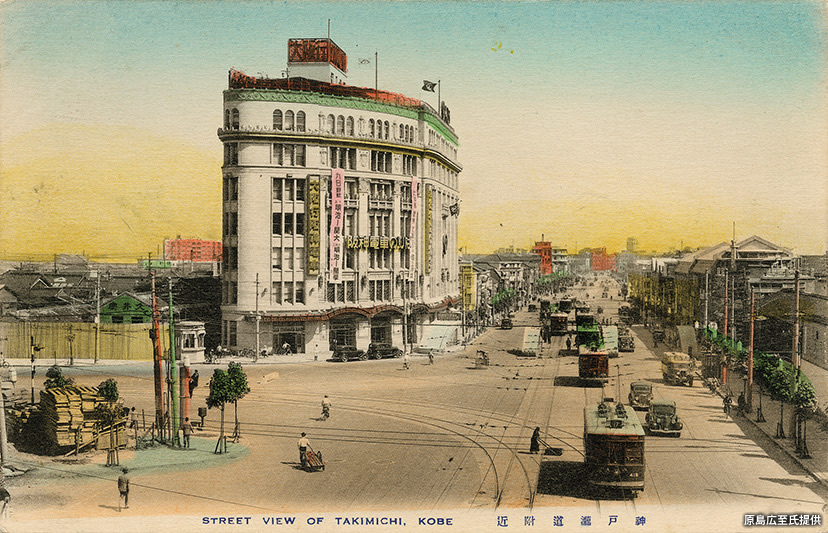

1933年、阪神は三宮駅の地下化にともない、地上に7階建てのターミナルビルを建設し、そのテナントとして、そごう百貨店が神戸店を開店 しました。周囲には高い建物はなく、堂々とそびえ立っています(3: 「生田神社」と三宮周辺 ~ 神戸 | このまちアーカイブス)。この写真は、山側から南の海岸方向を望んだものです。地下線路 は、左右を通る道路の下に施設されています。地下駅は、そごう百貨店の手前の道路下、横向きに位置しています。

1938年の阪神大水害では、三宮駅は冠水しました(阪 神大水害に関するトピックス:朝日新聞デジタル>【1】 水没した神戸市街)。

阪神三宮駅のターミナルビルは、1945年の神戸大空襲や1995年の阪神淡路大震災にも耐え、テナントは、そごう百貨店から神戸阪急に代 わりましたが、築89年、いまだ現役です。

三宮から奈良まで直通の快速急行

現在、阪神の三宮駅から近鉄の奈良駅まで直通の快速急行が走っています。尼崎までは阪神本線で、尼崎から難波までは阪神なんば線、難波から奈良までは近鉄奈良線を経由します。三宮から難波まで40分、奈良までは1時間23分です。1時間に、3~4本が運行しています( 阪神本線快速急行(近鉄奈良行) - ジョルダン)。

この路線が開通したのは、2009年のことです。西大阪線(現在の阪神なんば線)が、近鉄との直通を目指し、西九条駅まで延伸したのが1964年ですから、計画が実現するまでに半世紀近くかかったことになります(阪神なんば線が開業10周年! 神戸~奈良の流れを変えたその役割、難波~三宮の鉄路が40年工事中止!阪神なんば線が中々開通しなかった理由)。

三宮駅を大規模改良

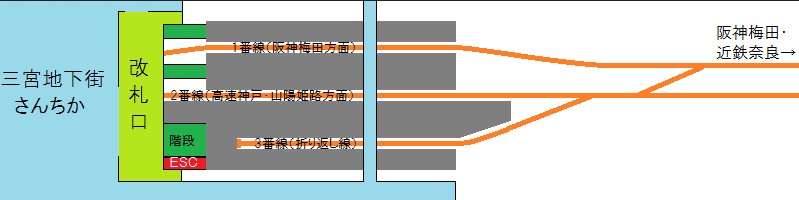

2009年の開業時には、三宮駅では3番線を快速急行の折り返し運転に利用していました。しかし、高速神戸方から阪神なんば線方面へ向かう利用客はエスカレータの併設されていない階段を利用して乗り換える必要がありました。また、西端にしか改札口が無く、防災上の問題もありました( 阪神三宮駅改良工事)。

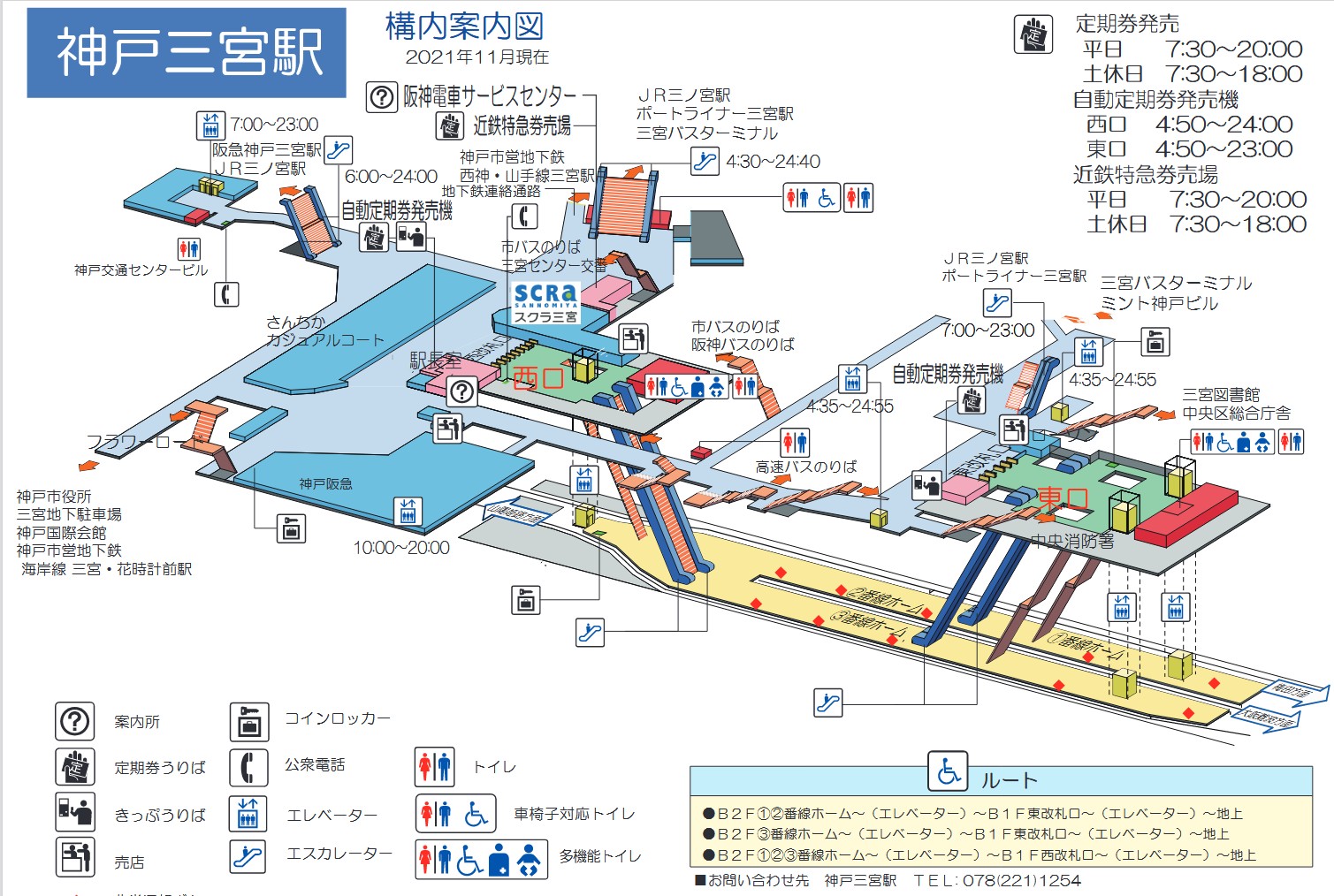

そこで、大規模な改良工事を行を行い、2013年3月に完了しました(阪神三宮駅改良工事が3月20日に完了!)。改良後の構内は次のようになっています(駅のサービス一覧| 路線図・駅情報|阪神電車>神 戸三宮駅構内案内図)。

1番線は梅田方面、2番線は難波方面折り返し、3番線は姫路方面の列車が使用します。ホームは2つに減らされ、西口方面では連結しています。JRとポートライナーの駅からは、直接、東口改札に向かうことができます。

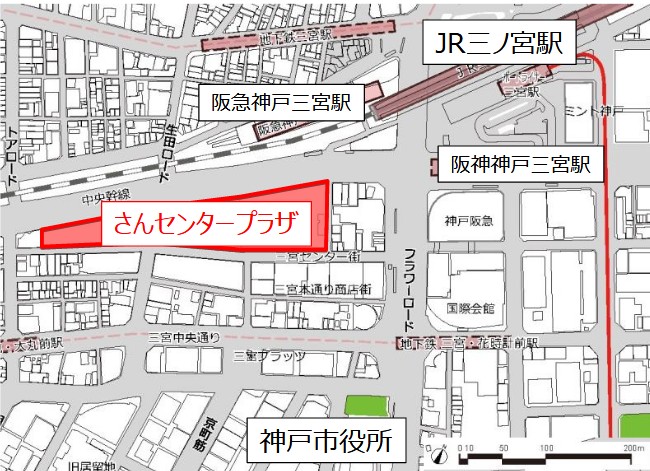

6つの三宮駅が集中

三宮周辺には、次のように6路線の6つの三宮駅が集中しています。JR(水色)とポートライナー(ピンク)は高架で、駅はすぐ近くにあります。阪急(青)も高架でJRと並行して走り、駅は少し西にあります。地下鉄山手線(紫)の駅は、阪急駅のすぐ北にあります。阪神(オレンジ)は少し南の地下を走り、地下駅はJR駅の少し南にあります。地下鉄海岸線(赤)の駅は、さらに南にあります。なお駅名は、阪急と阪神は神戸三宮で、JRは三ノ宮です。

それぞれの駅の開業年と1日平均の乗降客数は次のようになります(兵庫県の駅別乗降客数のランキング、神戸市営地下鉄-駅別乗降客数ランキング【2018年最新版】)。

| 三ノ宮 | 1931 | 249,834 |

| 阪神 | 1933 | 111,961 |

| 阪急 | 1936 | 105,176 |

| ポートライナー | 1981 | 74,974 |

| 地下鉄山手線 | 1985 | 123,284 |

| 地下鉄海岸線 | 2001 | 16,510 |

迷路のような地下通路

フラワーロード(旧滝道、旧生田川)のJR三ノ宮駅と地下鉄海岸線の三宮・花時計前駅の間の区間の地下に、「さんちか」地下街があります(フロアガイド | さんちか Santica)。阪神の三宮駅と海岸線の三宮駅は、「さんちか」と接続しています。

6つの三宮駅は地下通路でつながっています(三宮周辺案内図(地下))。 ただし、迷路のようになっているので、慣れないと迷ってしまいます。

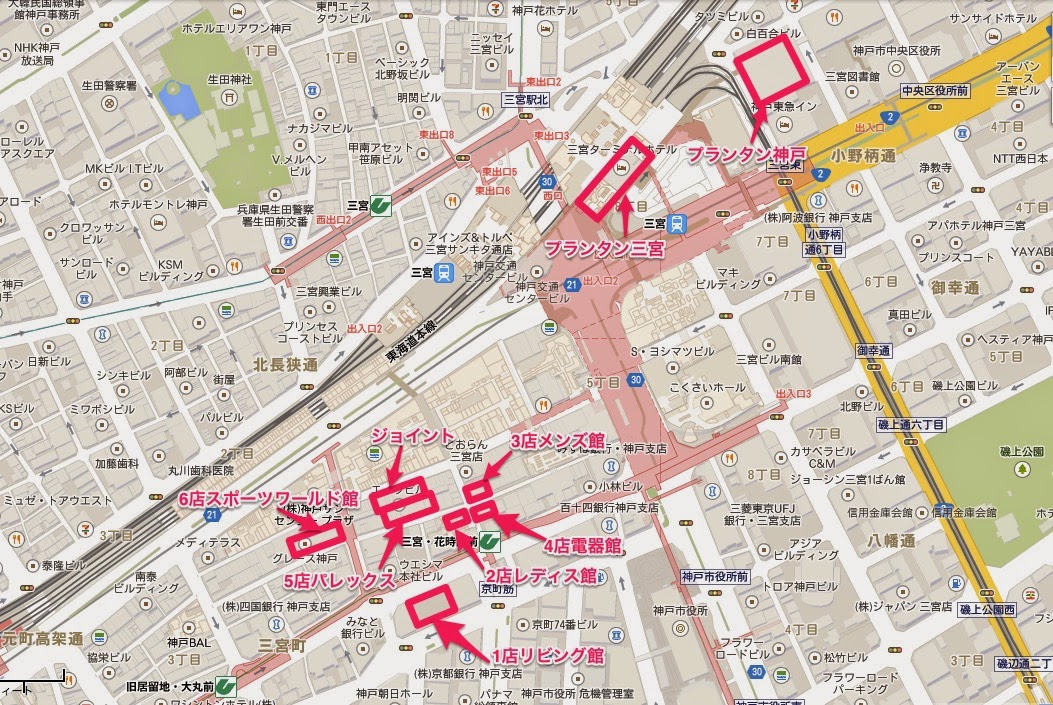

阪神の三宮駅は、地下の表玄関

三宮周辺の主な商業施設は次のとおりです(ガイドマップ / Feel KOBE 神戸公式観光サイト)。阪神の三宮駅の西改札口のすぐ前は神戸阪急です。また、「さんちか」につながっていて、地下街を通って三宮センター街に出れます。さらに、東改札口からは、ミント神戸に出れます。阪神の三宮駅は、三宮の地下の表玄関といえます。

三宮神社境内には、活動小屋や芝居小屋

三宮が神戸の中心的繁華街として発展するのは戦後になってからです。

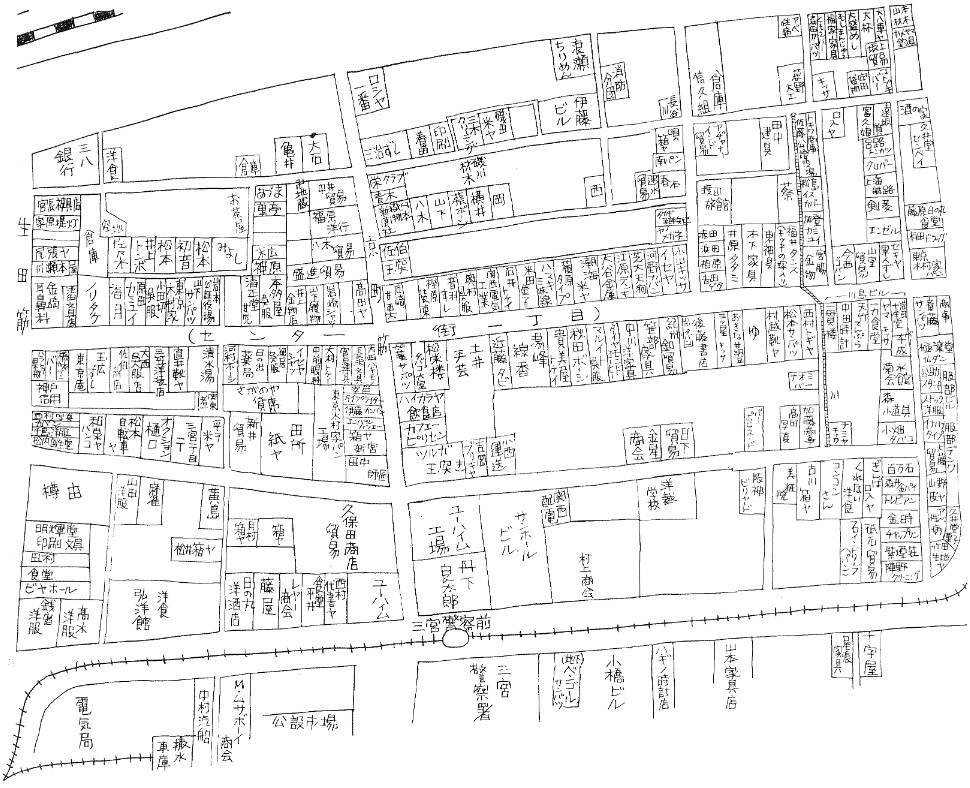

戦前の三宮町1丁目(現在の三宮センター街1丁目付近)は次のようになっていました(神戸と神戸三宮センター街の歩み 終戦前の三宮町復元図 )。三宮がターミナルになって、商店街も出来ていたようです。

三宮町2丁目、3丁目(現在の三宮センター街2丁目、3丁目付近)は次のようになっていました。三宮神社境内には、万国館、三宮キネマなどの活動小屋、歌舞伎座という芝居小屋、飲食店、喫茶店などが軒を並べていたそうです(神戸と神戸三宮センター街の歩み 昔の三宮神社付近)。なお、「(三宮神社の)創祀の年代は古くして極め難く古記録も欠けているが 神社には享保17年(1732年)の銘ある手水鉢や 寛延元年(1748年)の銘ある石灯籠が存在している」そうです(神社について 神戸・三宮神社[公式])。

木造建物は、ほぼ焼け尽くされた

空襲により三宮周辺の木造建物は、ほぼすべて焼け尽くされました(神戸市:神戸の戦災 写真から見る戦災 「No.35 神戸市三宮の焼け跡の航空写真。」)。写真は、国鉄の三ノ宮駅付近を東から西へ俯瞰したものです。左下のビルは、そごう神戸店です。右端の建物は、阪急の駅ビルです。

周辺に大型施設が次々

戦前に三宮本通りと呼ばれていた商店街は、戦後、神戸三宮センター街として復興しますが、「なじみのない通りである事と戦後の統制経済下のため、正規ルートでの商品での販売は品薄で魅力に乏しく、いつも閑古鳥がないていました」。高度成長期に入って、「神戸の人々に認知されはじめ、日々の交通量が6万人を超え、休日には10万人を超えるお客様が訪れることとなります」(神戸と神戸三宮センター街の歩み)。

このころから、三宮周辺に大型施設(ガイドマップ / Feel KOBE 神戸公式観光サイト)が次々に建設され、最大の繁華街としての地位が確立していきます。

時系列に経緯をまとめると次のようになります。

| 1956 | 神戸新聞会館が開館、震災で全壊⇒2006年、ミント神戸 |

| 神戸国際会館が開館、震災で全壊⇒1999年、新会館 | |

| 1965 | 神戸交通センタービルが開業、震災で倒壊⇒1997年、復興 |

| 「さんちかタウン」がオープン | |

| 1966~75 | そごう神戸店(現・神戸阪急)が増築大拡張、震災で一部損壊⇒1996年、営業再開 |

1965年に、神戸交通センタービルが竣工し、「さんちかタウン」がオープンしています(会社概要 | 神戸地下街株式会社)。ビルは阪神・淡路大震災で倒壊したものの、2階部分以下は致命的な損傷を受けていなかったので、上部に8層を積み上げ10階建てのビルに再生しています(神戸交通センタービル概要)。

1966年、そごう神戸店は隣接の室町殖産ビルを賃借し、1968年、1975年に増築大拡張を行い、神戸最大のデパートになります(【三宮トリオ・メンバー】そごう神戸店)。阪神・淡路大震災で一部損壊したものの、修復し1996年4月に営業を再開しています(阪神・淡路大震災を振り返る。記憶しておきたい1995年当時の神戸の姿)。

木造家屋密集地が3つの複合ビルに

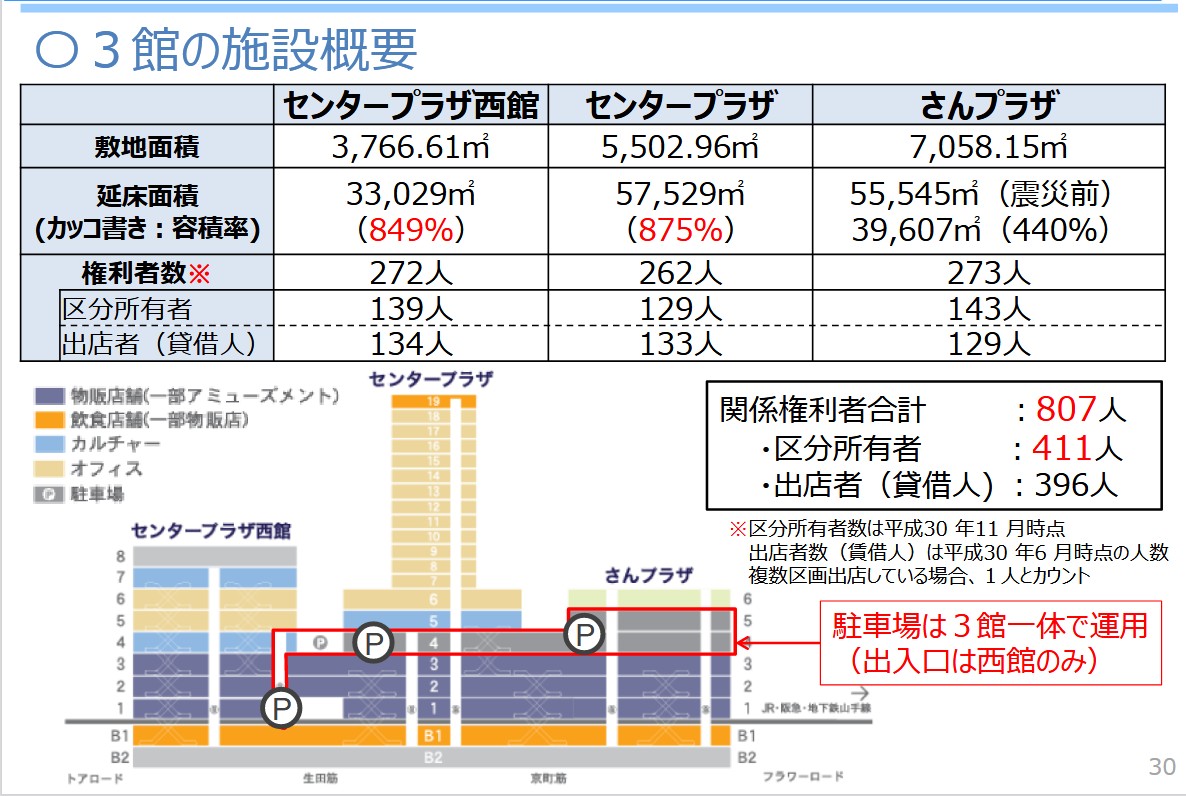

神戸三宮センター街は、個人商店のアーケード商店街として出発しましたが、市街地改造事業(1966~1978)により、北側の木造低層家屋の密集地帯が3つの複合ビルに生れ変りました( 神戸市における再開発事業のあゆみ)。

市街地改造事業では、JR高架南の中央幹線も拡幅されました(都心三宮の再整備について)。前述の「三宮の焼け跡の航空写真」では、東から走って来た道路が三宮交差点から先は急に狭まっていますが、現在は拡幅されています。

管理会社に神戸市が30%出資

3つのビルは、さんプラザ、センタープラザ、センタープラザ西館で、株式会社神戸サンセンタープラザが管理しています。株式会社には、神戸市が30.7%、残りは、区分所有者(従前権利者)と民間企業が出資しています。建設の経緯は次のとおりです(平成30年度 株式会社神戸サンセンタープラザ事業概要)。なおこのビルは、中野サンプラザとは関係はありません。

| 1966 | 三宮市街地改造事業着工 |

| 1970 | さんプラザ竣工、株式会社さんプラザ設立 |

| 1975 | 株式会社センタープラザ設立、センタープラザ竣工 |

| 1978 | センタープラザ西館竣工 |

| 1983 | 株式会社さんプラザと株式会社センタープラザが合併、株式会社神戸サンセンタープラザ発足 |

なお、さんプラザとセンタープラザ西館は、耐震性に問題があるものの、店舗区画への制限が大きく、耐震改修が困難ということです。また、さんプラザとセンタープラザは一体構造であるため、各自の事情で増改築工事を行おうとしても、確認申請を要する増改築工事ができない、ということです。要するに、3つのビルをまとめて建て替える他ないということです。

アーケードは、商業ビル群を結ぶ通路

三宮センター街の南側にも、グレースコウベビル、第2・第4防災ビル、三宮オーパなどの商業ビルが並んでいます。さらに、生田ロードと三宮本通り商店街の角にも、ユニクロ、ZARA、クレフィ三宮などのビルがあります。

俯瞰すると、三宮センター街や三宮本通り商店街のアーケードは、商業ビル群を結ぶ通路になっているのが分かります。

三宮にはダイエー村があった

実は、この辺りにはダイエーの店舗群があり、ダイエー村と呼ばれていました(モトコー から三宮本通りをぶらぶら ダイエー村がありましたなあ)。

各店舗の概要は次のとおりです。三宮オーパは、もともとはスーパーでしたが、マイカルのファッションビルとなり、地階にダイエー系のオーパが入居していました(三宮ビブレ、2019年8月23日から全館「オーパ」に-地階のオーパ、ビブレを飲み込む)。

| 第1店リビング館(1963年) | 大震災で全壊⇒駐車場⇒2022年、ダイワロイネットホテル |

| 第2店レディス館(1959年) | 大震災で全壊⇒2004年、クレフィ三宮 (2015年リニューアル) |

| 第3店メンズ館(1961年) | 大震災で全壊⇒2002年、ユニクロ |

| 第4店電器館(1973年) | ⇒2008年改装、ZARA |

| 第5店パレックス (1976年、第2・第4防災ビル) |

⇒ジュンク堂など |

| 第6店スポーツワールド館 (1975年、グレースコウベビル) |

⇒ダイソー・ニトリ・ブックオフなど |

| ニチイ三宮店(1969年) | ⇒三宮ビブレ⇒三宮オーパ |

阪神・淡路大震災が直撃

ダイエーは1号店を1957年、大阪市旭区の千林駅前に開店し、1958年には、神戸三宮に2号店を出店しています。2号店は、1959年に「拡大移転して衣料品・日用品・精肉の取り扱いを始め、売り場面積 900 坪の本格的なスーパーマーケット」(『流通革命は終わらない私の履歴書』より)となります。ネット情報は錯綜していますが、この移転店舗が第2店レディス館で、震災当時はオフプライス館となっていたようです。1961年に第3店メンズ館、1963年に第1店リビング館を開店していますが、これら3店舗は震災で全壊し解体されました。

第1店リビング館は、大震災の振動で押しつぶされました(ダイエーリビング館(ダイエー発祥の地): 震災記録写真(大木本美通撮影))。まさに、大自然の猛威を物語る1枚です。

ダイエーの旧第2~4店は、建て替えや改装により、現在では安田不動産が一体運営しています(其の四 震災を乗り越え「賑わう街」神戸三宮|安田不動産株式会社)。

第1店リビング館跡地は駐車場になっていましたが、現在はダイワロイネットホテルとなっています(「ダイワロイネットホテル神戸三宮中央通り」オープン|大和ハウスグループ)。

震災前には、旧第1~3店で120億円近い売り上げがありましたから、その資産価値がなくなることは、ダイエーにとって大きな打撃であったと想像できます(阪神淡路大震災のもたらした経済被害と復興状況 第3章 流通業経済面への打撃と対応)。

第2・第4防災ビルは区分所有者70人

センタープラザ南にある第2・第4防災ビルには、ジュンク堂書店など約50店舗が入っていますが、建て替えを含めた再整備を検討しているそうです。1976年建設で、築40年以上が経過し、一部耐震性にも問題があるそうですが、区分所有者は約70人に上るため、話をまとめるのは容易ではないようです(「三宮センター街」再整備へ 「ジュンク堂」など入居のビル建て替え検討)。

耐震性能が不足し建て替え

JR三ノ宮駅に接続する形でターミナルビルがありました(JR三ノ宮駅に直結の駅ビル『三宮ターミナルビル』が建て替えへ。2018年春に営業を終了するそうな。 | 神戸ジャーナル)。正面奥の左にあるのがターミナルビルで、その右の低層建物はポートライナーの駅舎です。ターミナルビル低層階には、ダイエー系列の百貨店プランタン三宮が入っていましたが、震災以降は三宮オーパに代わっていました。高層階には、ターミナルホテルが入っていました。ターミナルビルは1981年の開業ですが、1995年の阪神・淡路大震災で被害を受け、補強工事を行ったものの、耐震性能が不足していることが判明し、建て替えることになりました(三宮ターミナルビルの閉館について)。

ターミナルビルは、ほぼ解体されています。ビルの右にあるのが、ポートライナーの三宮駅で、こちらは、そのまま残ります。

三ノ宮駅構内は次のようになっています(三ノ宮駅|構内図:JRおでかけネット)。三ノ宮駅は、ターミナルビルとポートライナー三宮駅奥の高架下にあります。

延床面積は旧ビルの5倍

JR三ノ宮駅の新駅ビルのイメージは次のとおりです(JR三ノ宮新駅ビル開発について)。

新ビルの敷地は、現在ロータリーになっている部分まで大幅の拡張され、地上32階の高層ビルとなり、延床面積は旧ビルの5倍になります。震災前のサンセンタープラザの3分の2ほどの規模です。

売り場面積は、1万9千平方メートルなので、阪急神戸(4万2千平方メートル)の半分弱です。

| 旧ビル | 新ビル | |

| 階数 | 地下2階、地上10階 | 地下2階、地上32階 |

| 延床面積 | 2万平方メートル | 10万平方メートル |

| 用途 | 三宮OPA ターミナルホテル 医院、レストラン |

商業施設:店舗面積約19,000㎡ ホテル:客室数約250室 オフィス:賃貸面積約6,000㎡ |

人が主役のロススクエア

現在の三宮交差点を西から東へ眺望すると、次のようなイメージになります(都心三宮の再整備について)。左のJR三ノ宮駅前ロータリーと右の阪急神戸の間は、最大10車線もの道路幅があり、歩行者の通行を妨げています。

このように、三宮のターミナルは、通過車両により分断されています。そこで、「人が主役のまち」「居心地の良いまち」をコンセプトに、人と公共交通の優先空間「三宮クロススクエア」の整備が進行しています。三宮交差点の車の通行をあえて不便にし、通過するだけの車両を排除しようというものです。また、新神戸トンネルとポートアイランドを直結する計画も着手しています(新神戸トンネル、ポーアイまで延伸へ 神戸市が事業着手 三宮周辺の渋滞解消、空港アクセス改善)。

JR三ノ宮駅の新駅ビルは、現在ロータリーになっている部分まで大幅に拡張される予定ですが、「三宮クロススクエア」計画では、その南側に広場を造る予定です。最終的には、次のイラストのように、道路幅は3車線に減少するため、歩行者の通行が格段に便利になります。

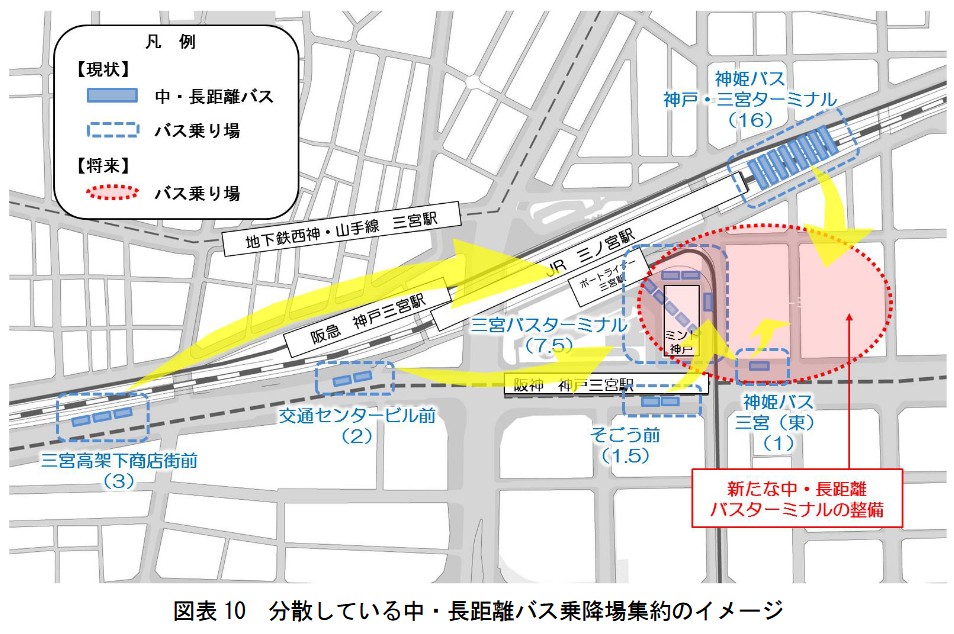

中・長距離バス乗り場を1か所に

現在、三宮では中・長距離バス乗り場が6か所に分散していますが、それを1か所にまとめる工事が進行しています(新たな中・長距離バスターミナルの整備に向けた 雲井通5・6丁目再整備基本計画)。

工事は3期に分けて行うことが計画されています。

1期工事で、ミント周辺以外のバス乗り場を雲井通5丁目に移し、2期工事で、乗車専用のターミナルと降車専用のターミナルに分ける予定です。

2期工事で解体されるサンシティには、かつてプランタン神戸が入っていました。2期工事が始まれば、三宮・ダイエー村にあったダイエー関連ビルのほとんどが姿を消すことになります。

JR三ノ宮新駅ビルと同じ程度の規模

1期工事の権利変換計画の認可を受け(「神戸三宮雲井通5丁目地区第一種市街地再開発事業」権利変換計画認可のお知らせ)、解体工事が始まっています。建物が完成したら、2階の歩行者デッキで周辺施設と連絡するようです。

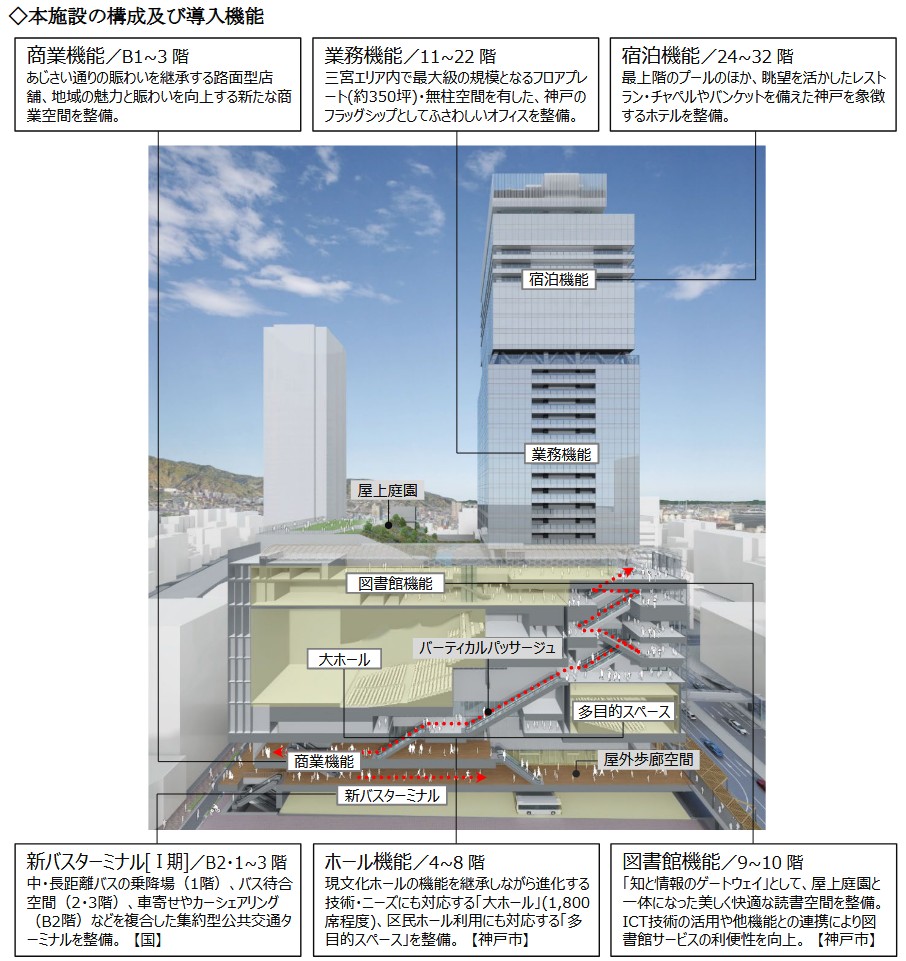

南東から見た全体イメージは次のとおりです。地下3階、地上32階建てで、敷地面積約8,230㎡、延べ面積約98,570㎡ですから、JR三ノ宮駅の新駅ビルと同じ程度の規模です。

施設の構成は次のとおりです。地下2階~10階は、バスターミナル、ホール、図書館などの公共施設、11階~22階はオフィス、24階~32階はホテルとなっています。左奥に見えているのは、シティタワー神戸三宮です。