| 山、海へ /ポーアイ /六アイ /ハーバー |

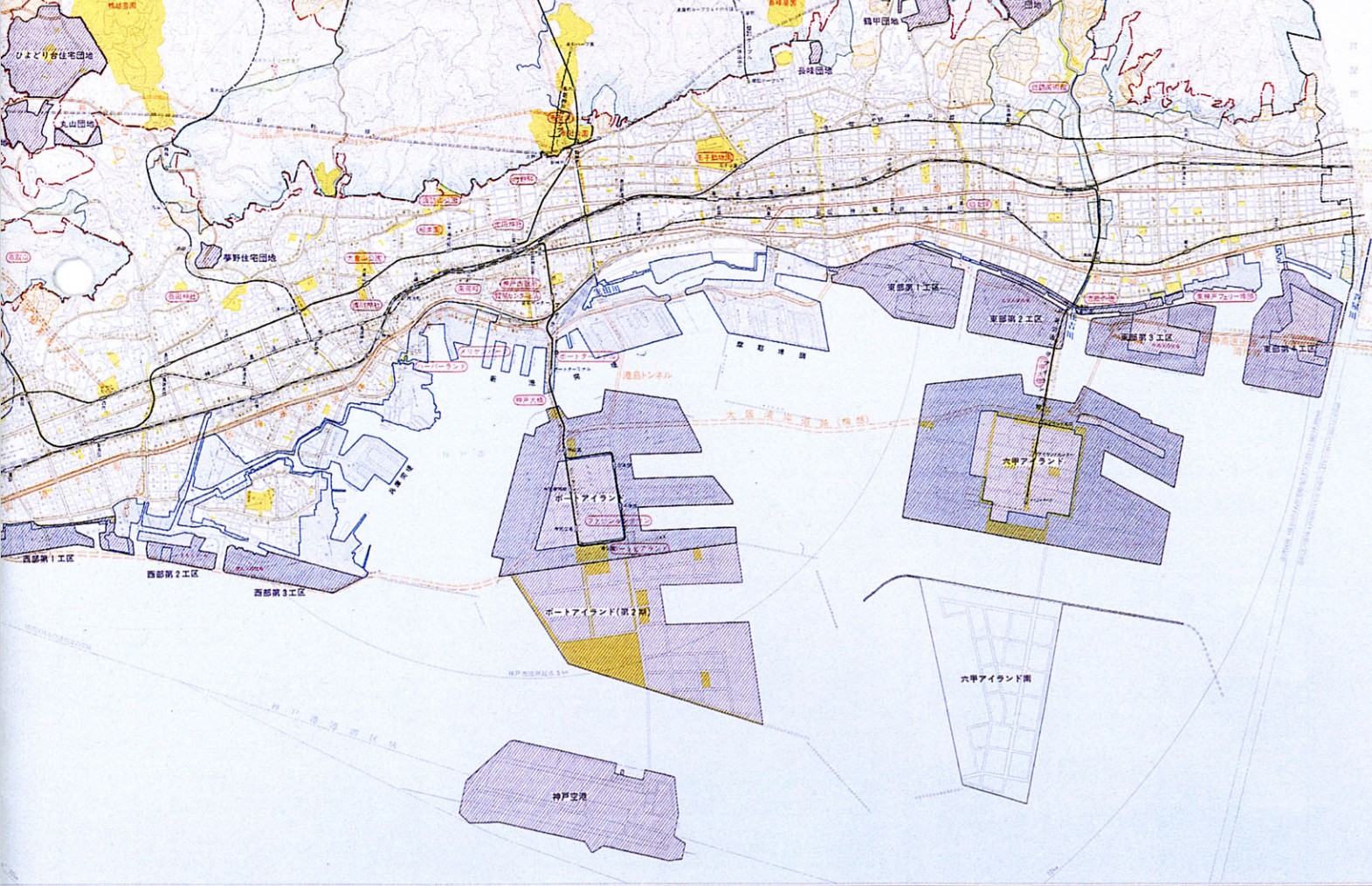

神戸港は開港(新暦1868年1月1日)以来、次の図(新都市整備事業の概要 - 兵庫県)の青線で囲まれた部分が埋め立てられ、大きく姿を変えています。青い斜線部分は戦後に埋め立てられた部分です。

戦後の埋め立ては、山を削って住宅地を作り、削った土砂を海に運び、海岸を広げ人工島を造成するという大がかりなものでした。

ポートアイランド(第1期)と六甲アイランドの埋め立ては、須磨ニュータウンの高倉台団地、横尾団地、名谷団地開発で出た土砂を使って行われました。その方法は、次の図( 六甲の川物語>妙法寺川物語>1.私たちの住む街の不思議)のように、土砂をベルトコンベヤーで須磨海岸まで運び、その先は船で神戸港まで運ぶというもので、アメリカの雑誌に"Mountain goes to sea"(「山、海へ行く」)として紹介されたことがあるそうです(ポートアイランド)。

山を削った土砂をベルトコンベヤーで運ぶというアイデアは、まず「鶴甲ベルトコンベヤ」で実行に移されました。鶴甲(つるかぶと)山から海岸まで約3キロをつなぐベルトコンベヤーは、1961年から約5年稼働しました。須磨のベルトコンベヤーは、1964年から2005年まで稼働しました(神戸の土地拡張、成長の夢運んだコンベヤー)。

1期は海岸拡張、2期は人工島

戦後の埋め立ては、海岸を広げる1期事業(1953〜70年)と人工島を造成する2期事業(1966〜2006年)に分かれています。

1期事業では、主に、鶴甲山と高倉山から採取した土砂を埋め立てに使っています。

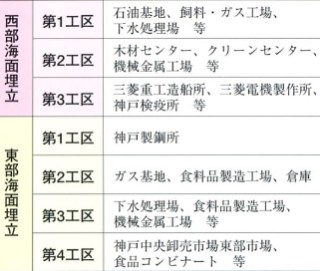

1期事業は、次のように、工場、石油ガス基地、下水処理場などの用地を広げることが目的でした。

2期事業では、高倉台団地、横尾団地、名谷団地、神戸流通業務団地、神戸研究学園都市、神戸複合産業団地の造成から出た土砂を、人工島の埋め立てに使っています。

2期事業では、1期事業に比べ、埋め立てに使った土砂の量は、単位面積あたりで倍に増えています。人工島を造った沖合では、岸辺に比べて水深が深くなっているからです。

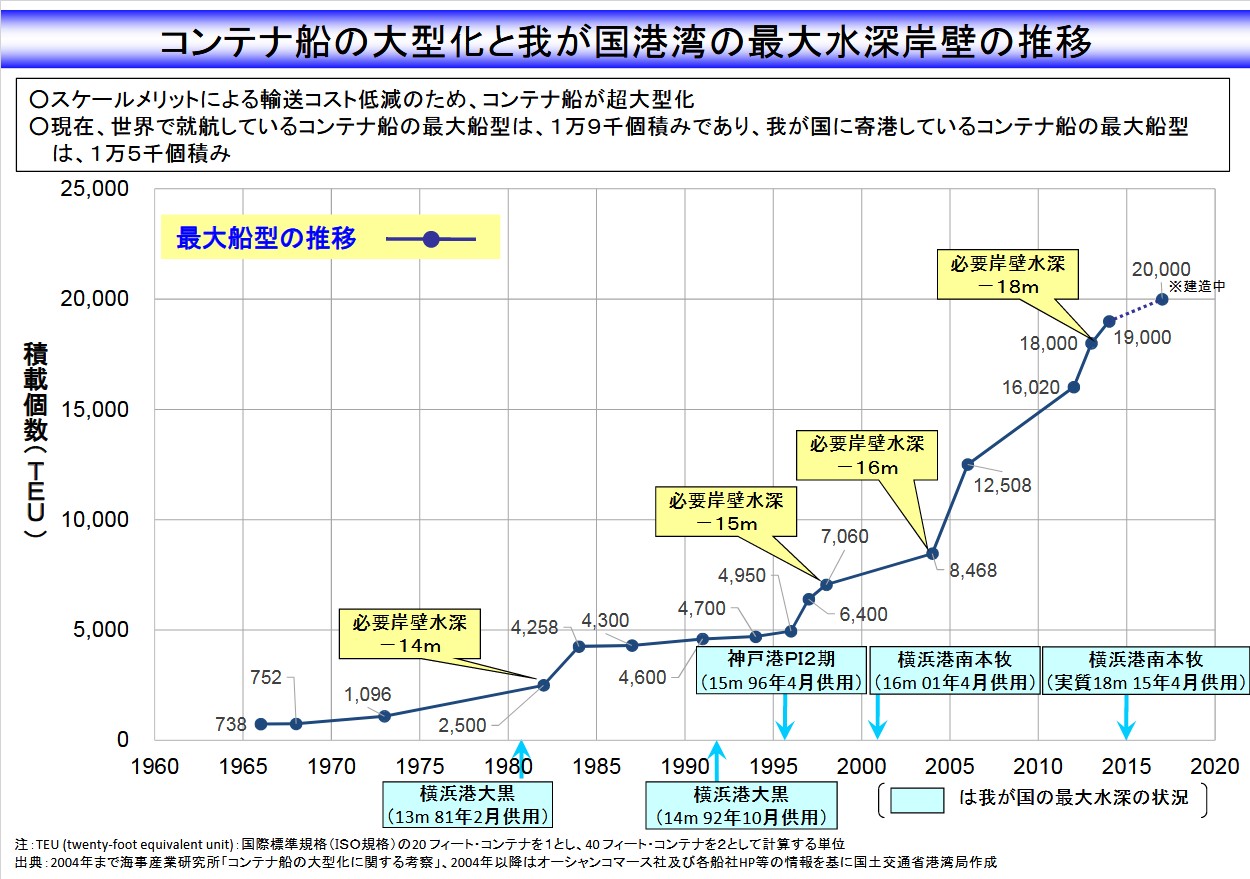

コンテナ船が急速に大型化

あえて、沖合に人工島を造成した理由は、この水深の深さにあります。次のグラフ(コンテナ船の大型化と我が国港湾の最大水深岸壁の推移)が示しているように、コンテナ船が急速に大型化し、必要とされる岸壁の最大水深がどんどん深くなっているからです。