| 2つの須磨 /6つの団地 /ラドバーン /近隣住区 |

須磨区は、新旧の神戸が同居しています。人口16万人ほどの半分強は須磨ニュータウンのある北部(北須磨)が占めています。須磨ニュータウンは異なる手法で造られた団地の総称です。このような意味で、須磨は神戸の拡大と変遷の縮図ともいえるエリアです。

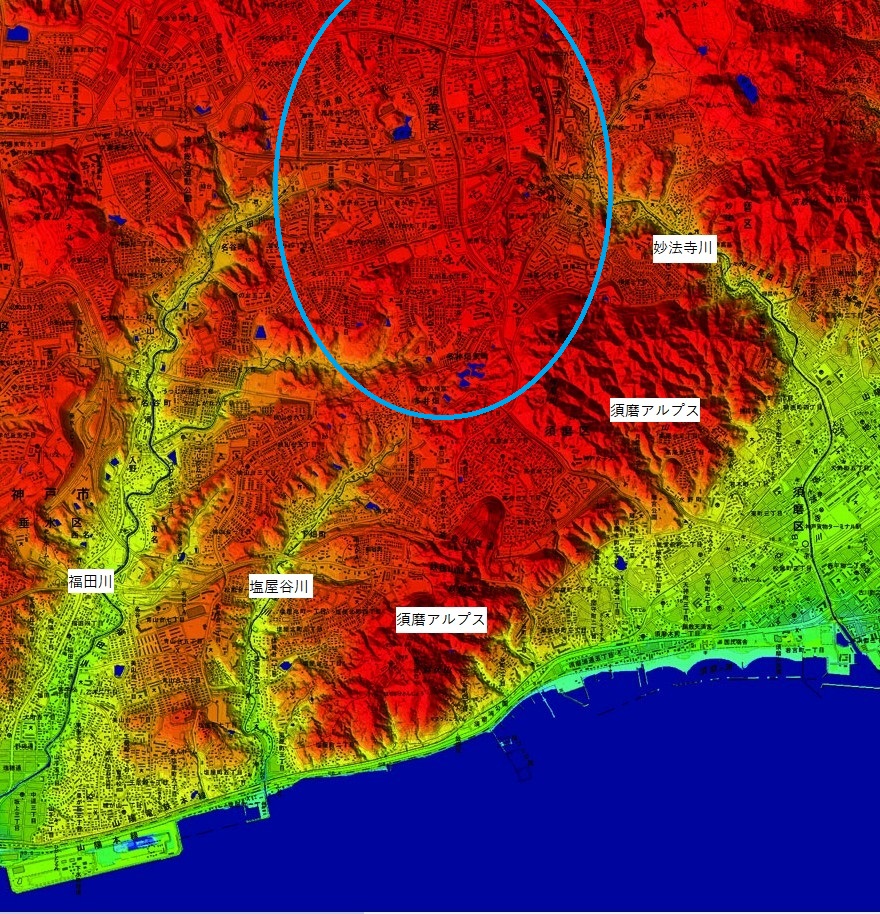

次の行政地図(神戸市須磨区(兵庫県) - みんなの行政地図)の右下部分にある「○○町」と名づけられた小さな区分が密集しているエリアが古い町並みで、本区の管内です(須磨区役所・北須磨支所の所管区域)。西須摩、高倉台、東須磨、横尾にかけて、300メートルほどの山が連なり、須磨アルプスと呼ばれています。須磨区は、須磨アルプスによって本区と北須磨に分断されています。茶色で示したのが両区の大まかな境界です。本区がオールド神戸で、北須磨がニュータウンです。

次の国土地理院のデジタル標高地形図>神戸西部を見ると、須磨アルプスによって須磨区が分断されている様子が分かります。須磨アルプスの表示を2か所に書き込んだのは、高倉山が崩られたため、現在では須磨アルプスは途中が低くなっているからです。北須磨にも、妙法寺川沿いに、古くから妙法寺村、車村という集落があり、塩屋谷川上流に多井畑厄除八幡宮(たいのはたやくよけはちまんぐう)で知られる多井畑村がありました。また、北須磨の北端には伊川谷に通じる白川村がありました。これらの集落には、奈良、平安時代に創建されたという寺社が残っています(須磨観光協会)。しかし、須磨ニュータウンとなるエリア(水色で囲んだ部分)の大半は山林でした。福田川と塩屋谷川の流域の大半は、かつての播磨国明石藩の領域で現在は神戸市垂水区になっています。

デジタル標高地形図「近畿」>神戸西部によれば、高倉山が崩られ団地になっている様子が、さらによく分かります。

須磨区では、本区と北須磨に分けて人口を集計しています(区の人口の推移)。

須磨ニュータウンは北須磨支所の管内にありますが、高倉台団地のみ、本区の管内となっています。

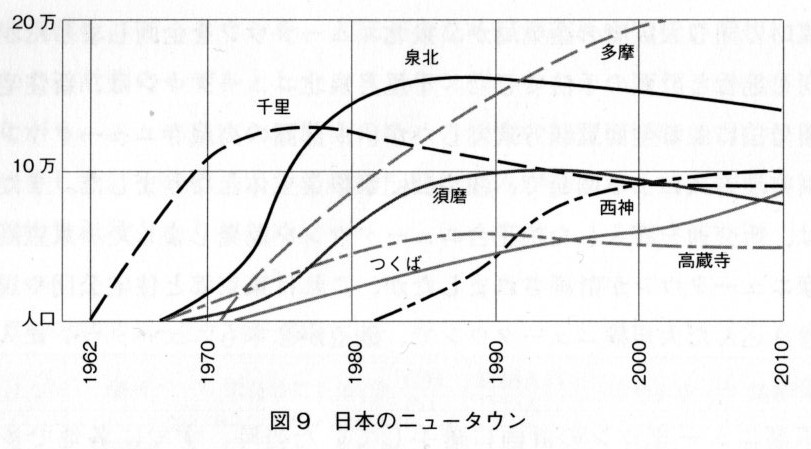

須磨ニュータウンでは、1970年代から順次入居が始まりました。

1977年には、北須磨の人口は全体の3分の1弱でしたが、人口流入が本格化し、1984年には、本区と北須磨の人口比は逆転しました。

その後も、本区の人口は減少し続け、北須磨は人口が増え続けたため、1994年には3万人以上に差は拡大しました。

1995年には、阪神淡路大震災が直撃し、本区の人口は大幅に減少します。一方、北須磨は震災の影響は比較的軽く、被災者用仮設住宅が建設されたこともあり、人口は増加しています。

しかし、その後、状況は一変します。震災から復興して本区の人口が増え始めたのに対し、北須磨の人口は減り始めたのです。

2014年以降、本区の人口は再び減少に転じます。ただし、本区の人口減少は年平均200人程度なのに対し、北須磨の人口は年平均900人ほど減少しています。須磨ニュータウンは黄昏(たそがれ)つつあるといえそうです。

このままの状況が続けば、20年ほどで両地区の人口は拮抗しそうです。

| 本区 | 北須磨 | 合計 | |

| 1977 | 97,615 | 36,318 | 133,933 |

| 1984 | 86,943 | 91,703 | 178,646 |

| 1994 | 78,998 | 109,865 | 188,863 |

| 1995 | 63,255 | 113,252 | 176,507 |

| 2010 | 72,692 | 94,783 | 167,475 |

| 2014 | 72,929 | 91,260 | 164,189 |

| 2020 | 71,812 | 85,792 | 157,604 |

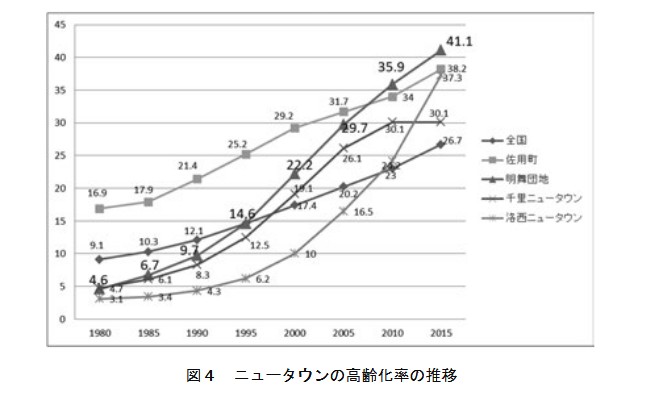

次のグラフ(神戸都市圏の構造変化とオールドニュータウン)が示すように、ニュータウンは人口が減少するにつれて急速に高齢化が進み、全国平均を上回るようになります。

ただし、千里ニュータウンは、近年、人口が増加に転じ、高齢化にも歯止めがかかりつつあります(千里ニュータウンの高齢化率)。集合住宅の建て替えが進み、若い世代が再び入居し始めたものと思われます。

千里ニュータウンは、次の図のように交通の便が良く(千里ニュータウンへのアクセス・交通)、環境も良いのですから、街の再生は十分可能だと思われます。

千里中央駅からは、梅田駅まで19分、伊丹空港まで13分、新大阪駅まで13分と、圧倒的に便利です。須磨ニュータウンも名谷(みょうだに)駅からは、三宮駅まで18分、新神戸駅まで21分、神戸空港まで46分ですから、交通の便はさほど悪くはありません。

| 都心 | 空港 | 新幹線 | |

| 千里中央駅 | 19分 | 13分 | 13分 |

| 名谷駅 | 18分 | 46分 | 21分 |